807 11 13 14

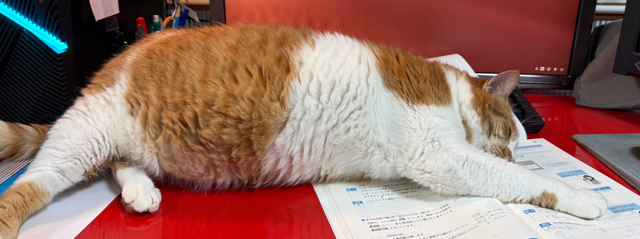

[お断り]画像は実写ではありません。実写に酷似しているAIの産物です。

📍 9:20- 狭山市駅西口バス停 ‖9:26狭山29🚌 →上広瀬郵便局前(日生団地行)

📍10:00- スク-リング

科目:家庭総合

講義を振り返って ― 学びの効用

この授業内容は、社会人になる前にぜひ一度は触れておきたい内容であった。

「あぁ、これを知っていたらなぁ。きっとあの時――それがどの時かは漠然としている今なのだが――の行動にも影響していただろう」そんな思いがよぎる。

かつては誰かに洗脳され「学歴無用論」を掲げ、それを支えに生きてきたが、そうとばかりも言えない今である。しかし時間は戻らない。悔やんでも仕方がない。今生きている人間にとっては、後ろを振り返るより、前を向いて歩くしかないのだ。だからこそ後輩たちには「勉強しておけよ」と、これまでと真逆の違ったトーンで口にすることになるだろう。

今さら過去ばかり振り返っても先は短い――であるならば、せめて伝えることが残された役割に違いなさそうだ。

授業は、パワーポイントで要約された教科書のガイドに沿って進む。講師による解説とともに、1時間で数十ページを一気に駆け抜ける。週に一度の面接授業なのだから、やむを得ない構成である。

「現在」から「過去」を学び、それを「未来」にどう繋げるか。これこそ、今わたしたちが学んでいる“学びの本質”であり、社会が蓄積してきた“集合知”の継承なのだ。現在は時々刻々と進んでいる船のようなものだ。景色は変わってゆく。教育効果を考える時、「生涯学習」は時代の要請である。AIの発達により週休4日制になるなどという話よりも、「日本における、あるいは大きく視野を広げ、世界における生涯学習体制の法整備」こそ論ずるべきではないか。

「学問とは何か?」――

そんな根源的な問いに立ち返ってみたくもなるが、それはまたの機会に考えてみようと思う。

なお、教科書はあくまでも“ガイド”である。

どこが重要で、なぜそれが重要なのか――その指針がなければ、無駄な時間ばかり費やすことにもなりかねない。スクーリングはサボりたくなるが、改めて可能な限り出席しようと思う。人伝に直に学べる講義は百聞は一見にしかずと同様、100倍の効果がある。

かつて、楽器を独学で学んでいた頃のことを思い出す。独学を自慢げにしていた自分だったが、その道のプロのひと言が、我流では先生に師事した10倍以上の遅れになる、というものであったが、理解できる。できた、といった方が良いかもしれない。学ぶという行為において、「導き手」の存在がいかに重要か――それを今、あらためて実感しているところである。

👉 レポートを通じた学びの仕組み

レポートは、授業内容を忘れないうちに帰宅後すぐに取りかかることになるが、この仕組みも実によくできている。

たとえ講義中に「ここが肝心だ」と指摘されていたとしても、それをそのまま写すだけでは終わらないよう工夫されている。設問は、内容を自分なりに咀嚼し、理解し直してから書き込まなければならない形式となっている。

一つでも空欄が残っていては提出できない。つまり、100%自分の言葉で、一度は理解しなければならない構成なのだ。

このような設計は、よく練られていると思う。

感謝の念すら湧く。

高齢であっても、あるいはこれまで十分な学習機会を得られなかった人々にとっても、こうした学びの場には、十分すぎるほどの意義があると実感する。

📍 10:50-12:35 空き、昼食

∟ ThinkingTime

∟ 12:00- 昼食 / 弁当にあまり物を詰め込んできた。口に入れば良い、という昔ながらの生活に戻った感じがする。何か目標ができると、食事は丸一日でも忘れて取り組む性癖が出てくる。

📍 12:35-13:25

科目 ‖ 数学基礎

振り返り

[感想]数学の基礎である公約数、最大公約数、公倍数、最小公倍数、通分、分数の計算。こちらは、基本的な内容であるが、用語の定義[自然数、整数、無理数、有理数、素数、素数分解、倍数、約数、、]が曖昧なままになっているところがある。この際に知識をフイットさせる良いタイミングであった。

なぜ数学を学ぶのか。そんな疑問が浮かぶこともあるが、それよりも「高度な数学をストレスなく理解できたら、どれほど新しい世界が広がるだろうか」という知的好奇心がそれを打ち消す。未知への好奇心は何者にも勝ると言える。

――たわいのないことを殊更細かく記録しているうちにまたまたビニール傘を忘れてきた。前回は氏名の書いてあるテキストなどだったので電話があり戻れたが、今回の傘には氏名を記していない。次回は何を忘れようか、、は冗談であるが、忘れ物をしない方が少ない。これは性格的なものがある。

埼玉県立狭山緑陽高等学校の校庭 / 陽が差してきた

📍 14:10 所沢ホーム ‖ 14:15🚃→飯能行き

📍15:00-at日高屋[wドラゴンチキンうまい、ハイボール]

∟ ThinkingTime 【メモ】課題 ‖ 問題点⇔外にいたい⇒自宅に帰りたくなるようにできるか?→ 可能なら経済効果は(相当)高くなる ‖ 仮に、月間1万円の支出が減ったなら年間12万円浮く。それを内装に費やせば、帰りたくなるレベルに変化させられる――かどうか、他に勘案事項はありやなしや。

そろそろ出ようかな、と思って前方に目をやると90歳前後の女性の方がもりもり食べている。痩せてもいないし太ってもいない、さも健康そうだ。しかし立ち上がって歩き始めたら杖をついていて、先ほど感じたイメージと異なる、と思いながら、私も支払いを済ませて帰ろうと席を立つ。支払¥960。外出するとあれこれ支出が増える。

帰ったら何するのだろう、かは帰ってから考える。まずは2科目のレポート完成、郵送準備。終えたら、お掃除だ。あとはそのあと考える。この自由は何もなにも代え難い。お金を稼ぐ,ということがどれほど大変であったか、今更ながら心より思う。そう思うと、自然にお金を得る仕事よりも、何としてもそうしないで済む方法で人生を過ごしたい、と思いはじめる。

📍 16:30-レポートを書き上げてしまおうとPCを立ち上げテキストを広げたところで、めざとくやってきたのは「きなこ」だ。早速テーブルに飛び乗り、目一杯体を横に広げた。

これでは手の施しようがない。とうとう目をしっかり瞑ってしまった。わからせようとしても覚えない。猫自身はしたいように動いているだけのようだ。もちろん、引き下ろすことはできなくはないが、何か、残酷な扱いに思ってしまう。言わなくてもわかってくれよな、、そんなことを人間社会で管理職がやっていたら愚か者扱い受けそうだが、しかしユーモラスな寝顔を見ているとそっとしておこうという気になる。仕方ない、後回しにしよう。

こうして、離れるとしばらくして降りるてくるのはわかっている。これまでがそうだ。なぜなんだろうか。主人のそばにいるのがきっと心地よいのではないか。身の安全を本能的に感じるのであろうか。3分間、離れてみる――3分も立たずにやはり降りて片付け物している私の元へのそっとやってきた。

それでは、と。もう一度テーブルに戻ってみる。、、今度はやってこない。よしよし…片付けてしまおう。

📍〜 19:002科目レポート完了。じっくり2時間あまり、かかった。これから先は難儀になるのか?

📍19:00- 自由時間 / 座りすぎた。気が滅入る、外出っ!

📍 22:00-The day is drawing to a close.