816 00 04

梅雨空や 一杯のコーヒー いつものセブン

ニュースを追いながらテーマが浮かんできた。書き終えた頃には、心身ともに交感神経が優位になって快適で活動的な体調に変化しているはず――

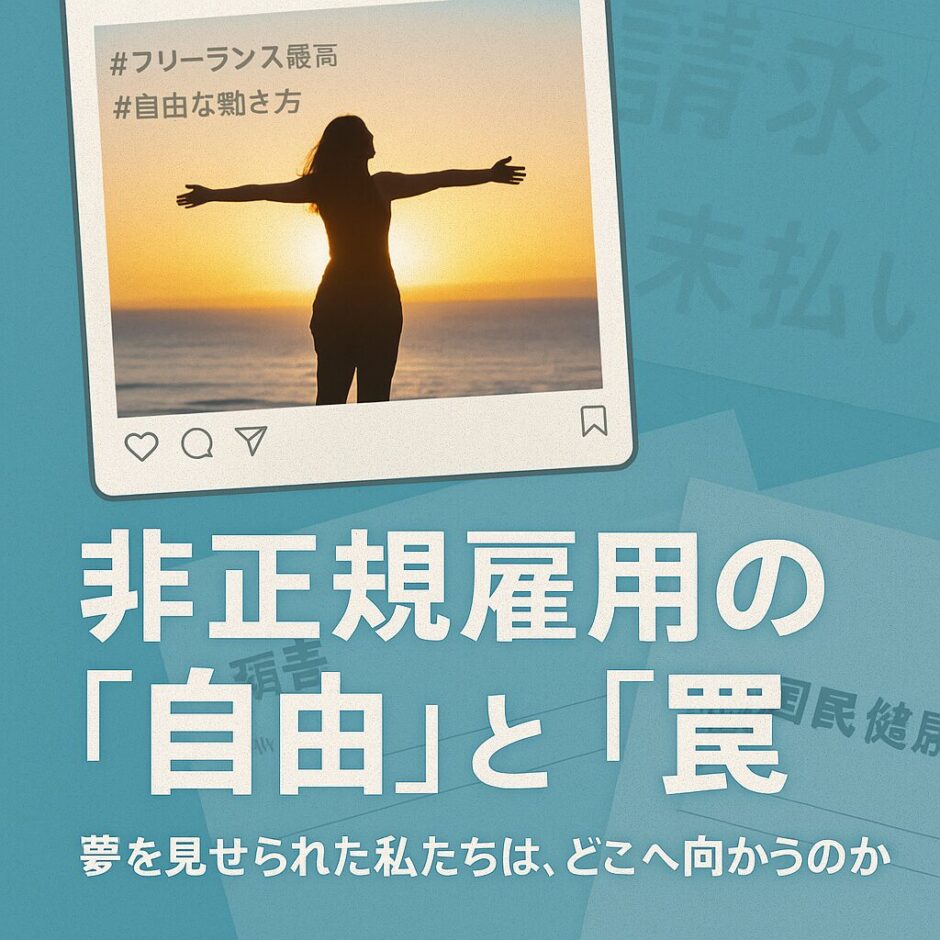

非正規雇用の「自由」と「罠」

非正規雇用――それは、サラリーマンという枠組みから抜け出した「自由」に見える選択肢だ。

決められた時間に出勤せず、上司の顔色をうかがうこともない。「自分の力で生きる」「夢を追う」。そんな言葉に背中を押されて、多くの人がこの道を選ぶ。実のところ、かつての私自身もそうだった。

自由がある。

裁量がある。

そして、成功の可能性がある。

けれど、それはほんの一握りの話だ。

経営者にとって非正規雇用は、リスクを回避し、人件費を抑えるための仕組みにすぎない。正社員として雇えば発生する社会保険、休業補償、解雇のリスク――非正規雇用は、そのすべてを回避できる。

企業から見れば、正社員は「抱えるリスク」であり、非正規や個人事業主は「切り離せるコスト」なのだ。多少社員より高めでも細かく計算すると総コストは安い。

こうして、個人事業主として「独立」したつもりの労働者は、実際には守られることも支えられることもなく、すべてのリスクを一人で背負わされる立場に置かれる。つまりはセーフティネットから外れるのだ。

それでも、「自由裁量」「やった分だけ稼げる」――そんな甘い言葉が、現実の過酷さを覆い隠してしまう。

SNSでは、フリーランスで稼ぎ、旅をし、夢を叶えた人たちがキラキラと輝いて見える。確かに、知力・体力に優れた一部に成功者は存在する。それ以外は一時的にうまくいったとしても持続可能性に乏しい。

したがって、それらの情報商材の広告は「夢を見せるための夢」にすぎないのではないか。その陰で、不安定な生活に追い込まれ、声を上げることもなく消えていく人々が、どれだけいるのだろう。

非正規雇用は、時にチャンスでもある。

だが、現実には「夢を叶える装置」ではなく、「搾取の温床」になることの方が圧倒的に多いことに気づかなければならない。

実際、私の身近には、国民健康保険しか入っていなかったために、年を取ってから働けなくなり、

極端な貧困に陥った私などとても及ばない高学歴者が何人もいる。

それでも私たちは、この構造を「自己責任」と呼んで、見て見ぬふりをしていいのだろうか。

この社会の仕組みに疑問を持つこと。そして、誰かの失敗や挫折を「自己責任」で片づけずに、声をあげること。

それが、次の誰かを守る第一歩になるのかもしれない。だが、昔から自由で可能性のあるところに人は集まる。