927 05 07

6:30-get up!

7:00-8:00 morningTime

今ローソン店

∟ ThinkingTime、ニュースウォッチ

9:30-nextStage

11:30 西武線踏切手前

秩父方面 🚶♂️

☀︎昼食‖ 11:50-12:30-外食、ちゆうか食堂「翔龍」 ‖ よく通る道。一度だけ入ってみるか中華店。ネギ担々麺¥1,300。高くなったものだ。一度試して思い出に残そう。10数席ほどのこぢんまりした店である。久しぶりにラーメンを食べた。おそらく二年くらい食べていない。辛さ加減がちょうどよく、美味しかった。

向かい側が「飯能農産物直売所」である。しばしば買っている。が、決して安くはないし、だから新鮮かと言えばそうでもない。古くはない、と言える程度。

📍 13:00-着家 I arrived home.

炊事がなくて済む⇒すごく気が楽である。なぜか?大したことなさそうに思えるが、実際には精神的には負担になっていることがわかる。炊事は、労働だ。(…)これは、やるまでの話、終えてみれば思つたほどでもない。疲れていたせいか。

📍 14:30-nextStage /

17:00-18:00 夕食タイム ‖ 軽ロカボ食

18:00 2度目のウォーキング開始

19:30-帰宅 9819歩

∟🚿 🛀 ♨️ 休養

21:00 going to bed.

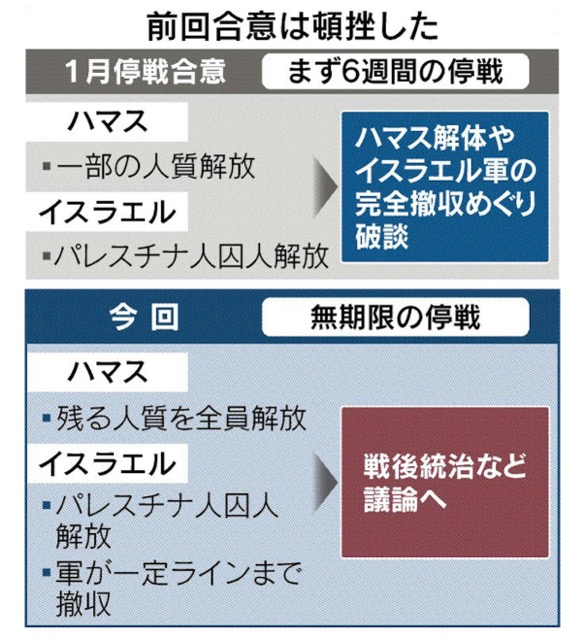

ガザ停戦、薄氷の再合意 トランプ氏「13日に人質解放」 ‖ イスラエルの完全撤退見えず[各紙一面報道]

【要約】

イスラエルとパレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスが、停戦協議の第1段階合意に署名した。

これはトランプ米大統領が9月末に提示した和平案を基にしたもので、人質の段階的解放や停戦の継続が含まれる。

トランプ氏は13日に人質解放が行われる見通しを示した。が、イスラエル軍の完全撤退やハマスの武装解除など根本的な問題は未解決である。

【コメント】

和平への第一歩が踏み出された。が、薄氷の上を歩くような合意である。

トランプ氏の強い介入が功を奏した形だが、イスラエル側の完全撤退が見えない限り、真の終結には至らないだろう。力による支配ではなく、相互の生存を認め合う政治的知恵が求められる。

————————-

[トランプ大統領の功績考察]

トランプ氏「8つの戦争を止めた」——力による平和の時代

ノーベル平和賞を前に誇示された停戦外交、その功罪を考える

トランプ米大統領は、ノーベル平和賞発表を前に「9カ月で8つの戦争を止めた」と述べ、自らの外交成果を誇示した。インドとパキスタン、タイとカンボジアなど、複数の停戦を自らの仲介によって実現したと主張している。

彼は「賞のためではなく命を救うためにやった」と語り、前任のオバマ元大統領の受賞を「何もせず米国を破壊した」と痛烈に批判した。対するフィンランドのストゥブ大統領は、ゼレンスキー氏やアブドラ国王の受賞を望むと述べ、トランプ氏への支持を避けた。

トランプ氏の発言には、相変わらずの自己演出と対立構図の巧妙な利用が見て取れる。彼の停戦関与が事実であっても、和平の持続性や根本的な和解とは別問題である。

ノーベル平和賞を政治的成果の延長線で語るあたりに、アメリカの「力による平和」思想が色濃くにじむ。とはいえ、混迷する国際情勢の中で現実的な停戦を次々とまとめた指導力も無視できない。

平和の定義が「理想」から「実利」へと移りつつある現代において、トランプ現象はその象徴的存在である。人命に関わる問題は、いかに理屈を重ねても救われない。最終的に結果がすべてであり、そこにこそ政治の評価が下されるべきである。

トランプ氏の発言には、相変わらずの自己演出と対立構図の巧妙な利用が見て取れる。彼の停戦関与が事実であっても、和平の持続性や根本的な和解とは別問題である。ノーベル平和賞を政治的成果の延長線で語るあたりに、アメリカの「力による平和」思想が色濃くにじむ。とはいえ、混迷する国際情勢の中で現実的な停戦を次々とまとめた指導力は無視できない。

平和の定義が「理想」から「実利」へと移りつつある現代において、トランプ現象はその象徴的存在である。人命に関わることは、理屈をいくら語っても救われない。結果よければ全てよしとしなければならない。/ Mandara

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

◾️夕刊

▶︎高市総裁「一方的に離脱伝えられた」 公明との連立政権めぐる協議で[朝日新聞]

[切抜]高市氏は、政治改革をめぐって、会談では公明側から改革案の提示を受けたと説明。「この場で賛否を示すように」と求められたが、「党内手続きが必要であり、この場でお答えできるものではなく、党に持ち帰って対応したい」と回答したと述べた。

✍️公明党の斉藤党首が「この場で政治改革の具体案を示せ。さもなくば連立を離脱する」と高市首相に伝えたという。高市氏は強権的な独裁者ではなく、党内の合意形成を重んじる姿勢を崩していない。代表であっても独断専行はできないという当然の政治原理が示された形である。もとより自民・公明の連立には無理があった。今回の対立は両者に損失をもたらすが、政治構造がより明確になり、国民にとっては判断しやすい展開である。政権再編の序章となるか注視したい。

【メモ】