955 06 9:00〜 08

8:00 起床、目覚めても起き上がれない 秋の朝

9:00 ウォーキング開始

9:30-10:30 atセブンイレブン

∟ ThinkingTime ニュースウォッチ⇒up

10:30-ウォーキング再スタート🚶♂️

11:00- 帰宅

todolist>

▷▷▷

📌 裏庭の畑に鍬を突き立て雑草を駆除しようとするも、体力が持たない。左足がすぐさま力尽きるのだ。それでも無理して3、4回鍬を振り下ろして土を耕した。それが限界だ。次は、散水用ホースが真っ黒に汚れているので洗い流す。こちらは、5分ほど休み休みタワシで泥を擦り落とした。少しづつ片付くに連れ、気持ちも洗われてゆくようだ。何か始める時は、いきなり始めるのではなく、まずは準備作業をしっかり整えてからが効率上がる。

じっと掃除を見守り!椅子を占拠するきなこ

――

15:00-16:00 💤

📌 この時間からは、何をやっても捗らない。1日の終わりのようなものだ。もし1日を一生にたとえるなら、いまはちょうど定年退職を迎えた頃だろうか。

朝の目覚めが誕生だとすれば、14時を過ぎたあたりからは、ゆるやかな下り坂――人生でいえば晩年への道を歩み始める時間帯である。

📍 19:30-ウォーキングからの帰還

♨️

22:00-The day is drawing to a close.

上場企業4割が業績上方修正 今期、電力・半導体の需要増

📌AIが押し上げる新たな成長サイクル ― 電力と半導体が社会の基盤を変える

(解説)2026年3月期の企業決算見通しでは、AI関連需要を背景に上方修正が相次いでいる。東証プライム上場の約280社のうち、実に4割が純利益予想を引き上げた。好調の中心は、データセンター増設による電力設備や、生成AI向け半導体需要である。

日立製作所や富士電機といった電力インフラ企業は、国内外で送配電設備への投資拡大を受けて業績を上方修正した。半導体分野では、アドバンテスト、東京エレクトロン、イビデンなどが軒並み純利益を引き上げている。とりわけイビデンのAI向け基板は「生産能力を上回る需要」に達しているという。

AIの進化がもはや特定のIT分野にとどまらず、社会インフラ全体を動かし始めたことは注目に値する。技術革新が電力や半導体といった基盤産業を牽引し、経済全体を押し上げる構造が見えてきた。

AIが描く未来は、人と機械が協働する新しい文明の形でもある。企業業績の上振れはその入口にすぎない。今後の課題は、AIの恩恵をいかに社会全体で共有できる仕組みを築くかにある。

▶︎日中首脳、米にらみ早期初会談 「戦略的互恵」確認 ‖ 習氏「高市氏と関係発展」

▶︎サイバー災害(下)身代金、米は8割が支払い

▶︎ガソリン旧暫定税率を12月末で廃止へ――1リットルあたり25円分、与野党6党が合意した。

✍️これはまさに高市政権の功績である。いつまでも先延ばしにされるのではないか、あるいは最後には曖昧に終わるのではと懸念していたが、ようやく実施の見通しが立った。

もっとも、過去の経緯を思えば「まだ何が起こるかわからない」という警戒心も残る。

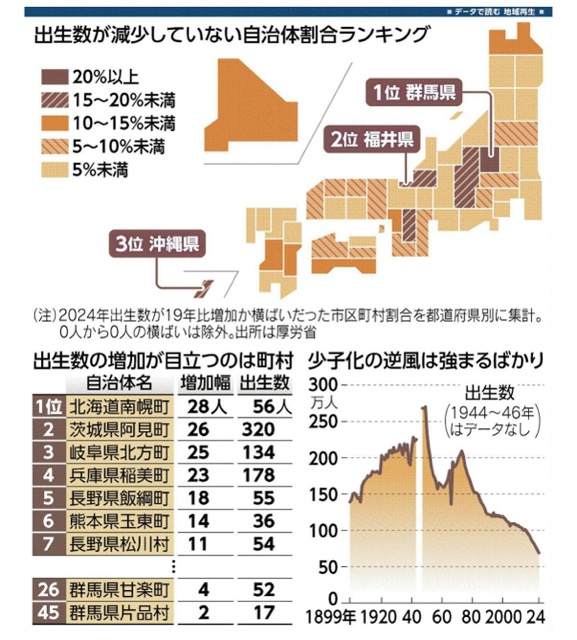

▶︎出生減らず、97%は町・村 ‖ マッチングアプリ利用補助 群馬・片品村、切れ目なく支援

▶︎政権、前のめり物価対策 財源確保は先送り ‖ ガソリン減税、遠のく脱炭素 COP30直前に逆行

✍️高市政権の誕生により、ようやく積極財政が現実の政策として動き出した。

それにもかかわらず、大手メディアは依然として「財源確保の難しさ」を持ち出し、旧来の均衡財政論を繰り返している。

しかし、経済成長の原動力は支出の拡大にこそあり、スペンディング・ファースト(支出先行)こそが発展の基盤である。

未来への先行投資を実行できる体力と潜在力を持つ国――それが世界でも稀に見る日本である。少し明るさ見えてきたといえる。

▶︎日経平均初の5万2000円台 高市相場、10月上げ最大

▶︎日中首脳会談 安倍氏・習氏、初開催まで約2年

▶︎米、自滅した対中貿易戦争 ‖ トランプ流に3つの失敗 関税過信・単独主義・持久戦で焦り

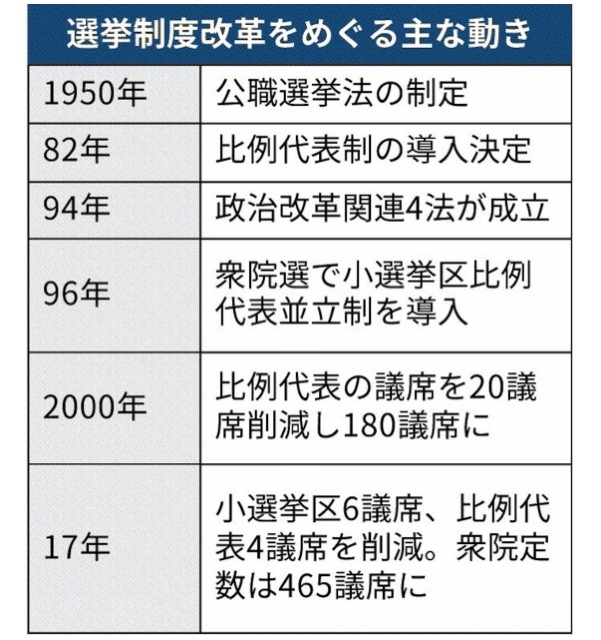

▶︎衆院選挙改革、高まる機運 超党派議連「定数削減と一体議論を」 ‖ 多党制時代に対応へ

✍️維新の掲げる「身を切る改革」というフレーズは、一切信用できない。

それは緊縮財政を正当化するための方便であり、一見すると大衆に受けのよい響きを持つが、実際には国民生活を圧迫するものである。

国民は耳当たりの良い言葉に惑わされず、政策の中身にこそ目を向けなければならない。政治は、見誤れば容易に誤った方向へ進むものである。

▶︎日本成長戦略会議、積極財政派の識者参加へ ‖ 来週始動

【記事要約】

高市政権は、首相をトップとする新たな経済会議を設置し、「積極財政派」の民間有識者を登用して「高市カラー」を明確に打ち出す。副本部長には城内実経済財政相が就任。AI・半導体など戦略分野への投資促進、労働規制緩和や賃上げ支援などを議論し、4日に初会合を開く。岸田・石破両政権の「新しい資本主義実現会議」を衣替えし、民間委員は16人からスリム化。新メンバーにはリフレ派の片岡剛士氏と会田卓司氏が入り、データ分析と積極財政理論の両面から政策を支える体制となる。世界的な潮流が新自由主義から「官民連携による成長投資」へと転換する中、日本も積極財政でこの変化に乗る狙いである。

✍️コメント

高市政権の本気度が伝わる布陣である。単なる看板の掛け替えではなく、従来の緊縮志向から脱却し、積極財政とデータ重視の経済運営を志向している点は注目に値する。

特に、片岡剛士氏と会田卓司氏という実務派エコノミストの参加は、理論と現実をつなぐ架け橋となるだろう。巷で有名になりすぎた面々は含まれないが、この両方の参加でこれまでの緊縮策から期待の持てるシステム構築へ前進することを期待する。

世界が新自由主義から転換する今こそ、日本が長年のデフレ構造を抜け出す好機である。国民がこの変化をどう受け止め、支えられるかが問われている。

▶︎GDP6期ぶり減予測 米関税影響徐々に ‖ 年換算2.4%減 7~9月、民間平均

【ニュース要約】

2025年7〜9月期の日本の実質GDP成長率は、6四半期ぶりにマイナス成長(年率換算▲2.4%)となる見通しである。日経新聞が民間エコノミスト9人に行った調査によれば、主因は米国による関税政策の影響で、輸出が減少したことが大きい。輸出依存度の高い製造業が打撃を受け、企業収益や設備投資にも影響が及ぶ懸念が出ている。

✍️コメント

GDPの減速は「外的要因」ではなく「内的怠慢」の結果である。米国の関税はきっかけにすぎず、日本が長年にわたり内需を冷やしてきたことが最大の原因である。企業の内部留保は過去最高、国には通貨発行権がある。いま必要なのは緊縮でも増税でもなく、政府が国民に投資する勇気だ。積極財政によって国内市場を温めれば、関税の影響など一時的な波にすぎない。

老人ホーム紹介業者に「優良認定」制度――厚労省が2027年度開始へ

厚生労働省は、有料老人ホームに入居を希望する高齢者と施設運営者を仲介する紹介事業者に対し、「優良事業者認定制度」を創設する方針を示した。

一定の基準を満たした業者を認定し、その運営状況を公表することで、利用者が安心して施設を選べるようにするものである。

制度の運用は2027年度から始まる見通しである。

情報の非対称性を是正する試み

これまで老人ホーム紹介の現場では、業者が手数料目的で特定施設を優先的に勧めるなど、利用者にとって不利益となる事例が指摘されてきた。

今回の制度は、こうした「情報の偏り」を是正し、透明性を高める狙いがある。

制度設計次第では、高齢者とその家族がより公平な立場で施設を選べるようになるだろう。

形骸化を防ぐための仕組みが必要

しかし、単なる「優良認定マーク」の付与にとどまれば、制度は形骸化する。

認定の基準内容や、実際の運営状況の定期的な監査、苦情への迅速な対応体制など、実効性を担保する仕組みが求められる。

また、認定事業者が増えることにより、利用者がどの基準を重視すべきか混乱する可能性もある。

地域包括型の情報ネットワークへ

今後の高齢社会を見据えれば、単なる「紹介制度」にとどまらず、医療・介護・住まいを一体的に支援する地域包括型の情報ネットワーク構築が必要である。

認定制度は、その第一歩に過ぎない。

行政・民間・地域が協力し、誰もが安心して老後を迎えられる環境を整えることが求められている。

「著作権侵害容認しない」 漫画家協会など共同声明

【要約】

日本漫画家協会や日本動画協会、主要出版社17社(小学館・講談社・KADOKAWAなど)は、生成AI「Sora2」に関して「著作権侵害を容認しない」との共同声明を発表した。Sora2が「ポケットモンスター」など既存作品に酷似した動画を生成していたことが問題視されており、声明では「著作権者の無断使用を前提とする仕組みは、著作権法やWIPO条約の原則に反する」と強く批判。さらに、今後「第二、第三のSora2」が登場する可能性にも懸念を示した。

✍️コメント

生成AIの発展は止めることができない。問題は、その進化を人間の創造とどう共存させるかである。著作権は単なる権利保護ではなく、創作行為そのものへの敬意を示す基盤である。AIが文化の一部として定着するならば、創作者との協調を前提とした新しいルールづくりが必要となろう。技術を排除するのではなく、共存の知恵こそが問われている時代である。

AIと競うのではなく、互いの特性を生かして共に創造を高める道を探るべきだ。人間とAIの得意分野は本質的に異なり、その差こそが新たな創造の源となるはずである。

▶︎ノリさん投稿

秋深し 茶飲みほして 温まり

秋深し 日射し届いて 茶を喫する

秋深く ひと時の間に 深蒸し茶

黄変の 大樹眺めて カレー食う

秋深し 日射しを食べて ひと休み