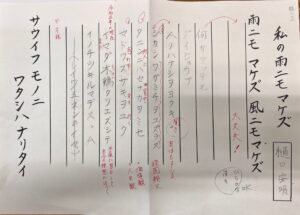

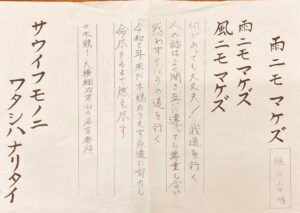

▶︎[国語]宮沢賢治の「アメニモマケズ…」の文章中に自分の言葉を挿入して仕上げる……添削はS先生

[感想 ]日頃ゆとりがないので、つい、自分だけにしか通用しない言葉になってしまう。自分の部屋に飾っておく分には何ら問題ない。本来他人に知らせるものではないからだ。

しかし、今回のように、自分以外の1人にでも目に触れるなら、何を言いたいのかを表現することは大切だ。

が、実際はそれが一番難しい。語彙力だけでなく,日頃から考え、行動し、避けられない困難に遭遇し努力し、さらには教養を深めてそれを身につけないと表現できない。

国語はそのために学ぶとも言える。

S先生に添削されるのは、高齢のくだらない、本当にくだらない、いまだ未熟なプライドで少々は恥ずかしい思いもあったが、後からじわっとありがたみを感じてくる。あの優しい文化的な雰囲気は、担任の先生のみならず理系頭脳に激しく侵された私には心に温かく残る。

メモ

▶︎[科学]水に溶ける各物質の特徴 ‖ 物質にはそれぞれに固有の性質がある(当たり前だ。だからこそ物資名が分類的に識別されている)。

水に塩化ナトリウム(食塩)を溶かす。もう一つ、水にデンプンを溶かす。

比較すると、前者は、透明で透き通って見える。後者は、白く濁っている。放っておくと濃さが変わってくる。

溶ける現象の一つに透明がある。色が付いていても、透き通っていて、見通しできる、ということであれば、溶けていると言える。

例:珈琲をお湯(水)に溶かすと色がついているが、コップの溶液は透き通っている。これは解けている、と言える。

塩化ナトリウム(食塩)を水に溶かす。硝酸を水に溶かす。 ‖ 硝酸は爆発物の生成に利用される(T氏の質問の答え)⇒結果、硝酸の方が溶けやすいことがわかった。塩化ナトリウムは、温度によって解けやすさがあまり変わらない(温度特性という)。一方で、多くの物質は温度によって解けやすさが右肩上がりである(例外あり)。

なぜそうなのか?これは、高校・大学・研究課程へ委ねるしかない。今は基礎知識として与えていただいた。

▶︎▶︎[ウユニ塩湖調査レポート]

ウユニ塩湖(Salar de Uyuni)は、約3,900メートルの高地に位置し、ボリビアの南西部に広がる世界最大の塩湖です。この塩湖は、長い年月をかけて自然に形成されました。

ウユニ塩湖は、かつて巨大な古代の湖であったプレシア湖から進化しました。

👀 この湖は氷河期に形成され、長い間に水が蒸発し、残ったミネラルが堆積して塩の層となりました。

現在のウユニ塩湖は、このプレシア湖の一部の遺跡であり、塩分が豊富に含まれています。

また、ウユニ塩湖は乾季には平坦な鏡のような表面を持ち、雨季には浅い水が広がり、湖面が鏡のように反射することで有名です。この美しい景色は観光名所として知られており、ボリビアで人気の観光スポットの一つとなっています。

▶︎[英語]英語講義はは実用英語である。

今日は、第三者からの聞き取った内容を、別の第三者に伝える、というシチュエーションの会話であった。実用英語であるから、役に立つ(と,感じる)。利用機会がなければ、芽は枯れるが…

▶︎[数学]一次関数について。元々頭の中身は散乱していて忙しい。人の話も、隙があればすぐに別の領域に意識が飛んでしまう。これは遺伝子なのだから今更治らない。先生の話もわかっている内容だと我慢できずに、ワープしてしまう。そして、聞き漏らす。一次関数については,ざっと参考にはなった。基礎ができていないのだから、絶対に聞けるものは確実にしておきたい。今日の話は完璧に理解している。

▶︎[歴史]現代はいつから?近代はいつから?など曖昧になりがちな事柄について多面的に奥の深い話を教授いただいた。日常些細な出来事を,歴史を通じて当面こうだ、という世界を理解することは国民の義務と言えなくもない。義務教育の大切な教える側と、教えられる側の義務とも言える。

📝 歴史の講義を受けながら思う。やはり先生は先生である。昨今の教育界にもいろいろな問題はありそうである。が、しかし、先生という立場は、生徒のその後の人生に多くの影響を及ぼす存在として、国家の基礎を成している、と思うと、感激し、感謝に耐えない。

[科学宿題]

①物質が水に溶けるとはどういうことか?

②物質を水に溶かす方法を二つ挙げよ

③水に溶けている物質を取り出す方法を二つ示せ

[①の回答 ]

物質が水に溶けたと判断するための主要な条件は次の三つ

- 完全な均一性: 溶質(物質)が水に溶けた場合、溶液は均一である必要があります。つまり、物質の粒子が水中に均等に分散し、均一な混合物ができることを示します。視覚的にも均一で懸濁物や沈殿物が見られないことがあります。

- 溶解度: 物質が水に溶けるかどうか、およびどれくらい溶けるかは、その物質の溶解度に依存します。溶解度は特定の温度と圧力条件下での物質の最大溶解量を示します。物質はその溶解度以下であれば水に溶けることができます。溶解度を超えると、過飽和状態になり、物質が再結晶化して固体を形成することがあります。

- 溶質と溶媒の相互作用: 物質が水に溶けるためには、溶質(物質)と溶媒(水)の分子間で相互作用が必要です。極性物質は水とより強い相互作用を持つ傾向があり、より良く溶けます。逆に、極性でない物質は水に対して相互作用が弱く、溶けにくいか、ほとんど溶けないことがあります。

これらの条件を考慮して、物質が水に溶けたかどうかを判断できる。[支援:ChatGPT3]

[②の回答]

これは水の量を増やす、あるいは、温度をあげ、より多くの物質が溶け込む、という容量を増やすのが主な方法になる。ただし、塩化ナトリウム(食塩)のように温度に対してあまり変化しない物質の場合は、有効でない。その場合は、水量を増やすことで多くの食塩を溶かせる。

[③の回答]これは単純で、水を蒸発させる,あるいは、温度を下げて飽和溶液の条件を利用することである。ただし、塩化ナトリウム(食塩)の場合は、温度特性を持たないので、蒸発させて塩分を分離することになる。濾過は利用できないとのことである。左の理由は粒子の大きさが不適当で分離できないだいうものである。

[歴史宿題 ]多量につきここでは除外

📝 電車の中は考える宝庫である。電車とか、散歩とかはいいチャンスだ。

終わりは始まり

確かに一つの生命の終わりは一つの生命の始まりである。そうではあるが、実際、現実に力を費やせば終わりを知らずに、個体は消滅する…

という前提で,ゆとりあれば明日のシミュレーションをしておこう。