[NHK netNews参考]以前にも取り上げた。中国とインドなど反戦論を掲げながらも、貿易上の交流がある。それが支援につながっている、と見ている。この記事を咀嚼し、状況をリサーチして要約してみた。

— — — — — —

ロシアでは17日に、プーチン氏が計画通りの勝利を収めた。その彼は、「近い将来、世界4大経済大国の1つになると断言することすらできる」と演説で語り、自国経済の強さに自信を深めていた。

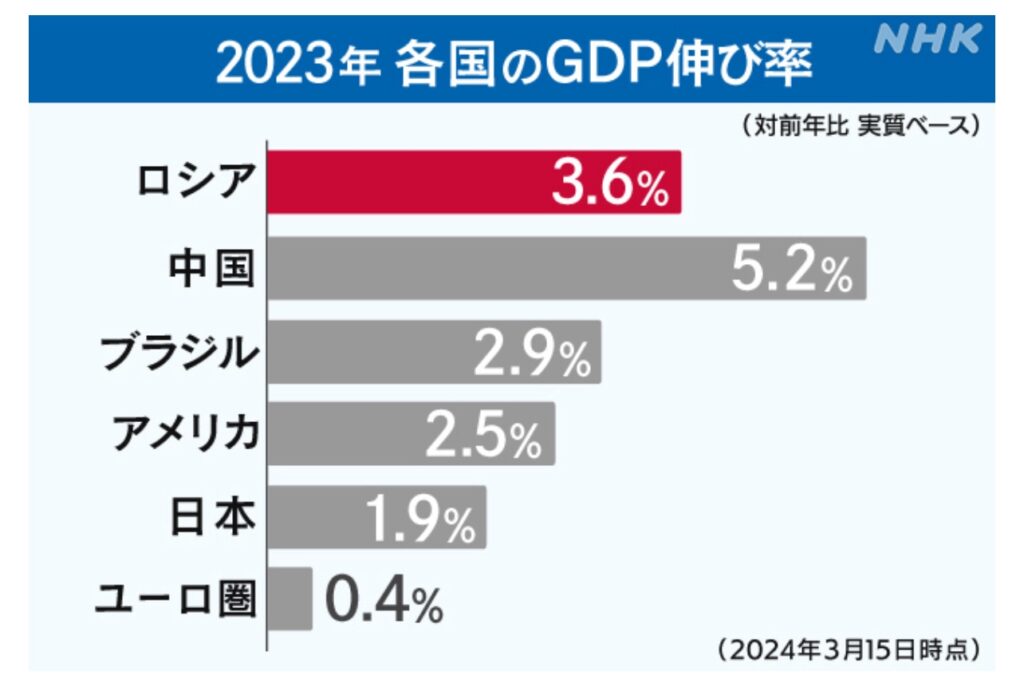

先の記事で紹介した通り、ロシアの2023年の実質のGDP(国内総生産)は前年比で3.6%増加してた。

欧米各国に加えて日本の経済制裁にもかかわらず、なぜロシア経済が日本が及ばない高い経済成長を実現しているのか、である。この要因に迫ってみよう。

[自動車市場]日本や欧米のメーカーが撤退するなか、その穴を埋めたのが中国からの輸入車だった。ウクライナ侵攻前の2021年、中国車のロシアへの輸入割合はわずか10%程度だったが2023年1月から8月までの期間では実に92%を占めているという。

IMFも驚く ‖ 2024年1月30日に発表した世界経済のリポートでは2024年の成長率は2.6%、前回10月時点から1.5ポイント上方修正した。

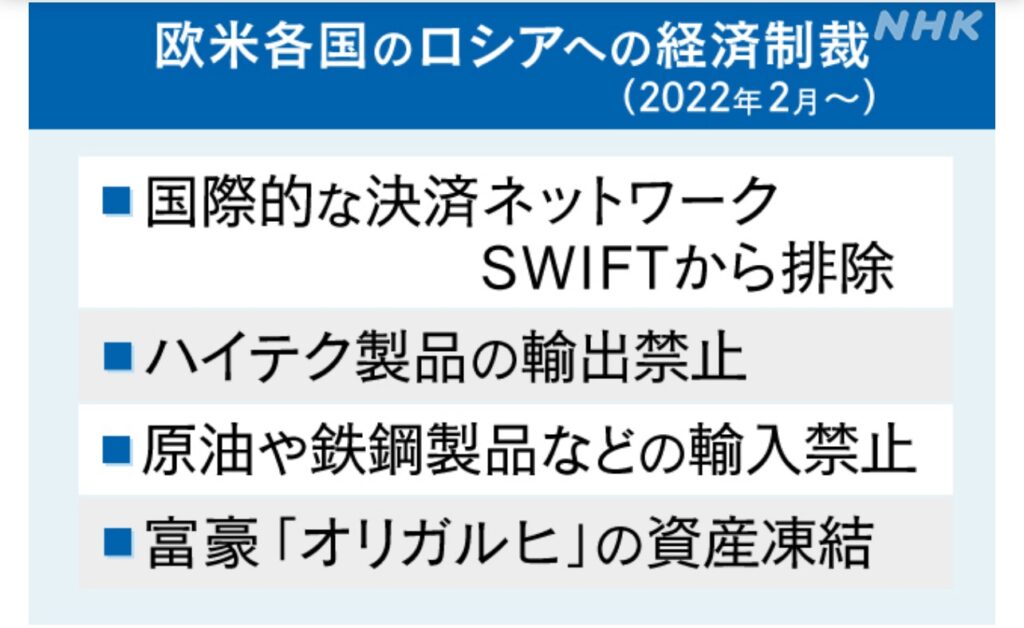

ロシアは日本を含め、欧米各国が上図のような経済制裁を受けているのであるが、にもかかわらず凹まない経済活動の理由が下記の通り推測される。

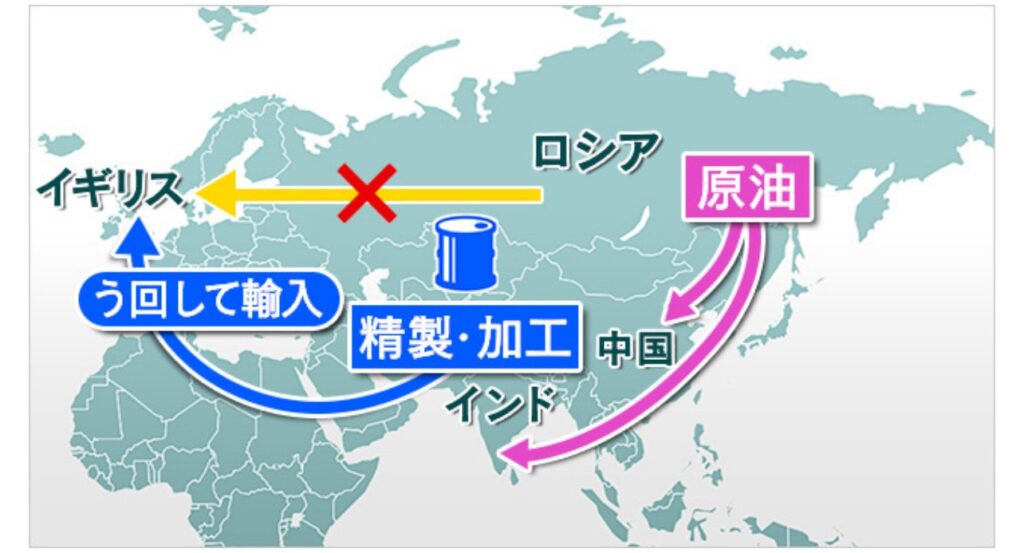

理由① 欧州は今もロシア産原油を買い続けている

図を見てわかる通り、イギリスがロシアからの輸入に制裁を科す一方で、インドや中国はロシア産の原油の輸入を続け、イギリスが輸入する際にはロシア産とは見なされずう回して輸入されている。

‖👁️🗨️ 資本主義社会は儲かることを優先する仕組みのため、このようなことは他の国(日本、台湾、中国などの関係)でも頻繁に起こり得ると考えられる。今後もなくならないだろう。

理由② ロシア産LNGは禁止されていない

ヨーロッパ各国はパイプラインで供給されるロシア産の天然ガスをいきなりゼロにはできない裏事情がある。

LNG=液化天然ガスについても同じ状況。

理由③ 巨額の軍事支出とトリクルダウン

[コーネル大学 ニコラス・モルダー助教=]ロシアの労働力の少なくとも2.5%は軍需産業で働いています。プーチン大統領は侵攻以来、50万人もの労働者が軍需産業に加わったと主張しました。彼らがより多くの収入を得ることで、国内経済に波及する傾向があります

理由④ 住宅政策もプラスに寄与

‖👁️🗨️ 日本も朝鮮戦争で第二次世界大戦後の経済から著しく復活した、という歴史的な事実があった。需要と供給という関係で言えば、短期的には経済が優先され、善悪を超えて波及効果をもたらす、と言える。単純に見ると戦争が仕事を作り、経済が活性化する。純粋にその事実だけで経済活性化のヒントがあるように思う。個人ではできない、国家としてはできることの中に…

政府が住宅対策として低金利の住宅ローンを用意し、国民がマンションの購入を後押しした。そのため建設ラッシュを呼び込み、経済効果につながっている面もあるという

アレクサンドラ・プロコペンコ氏の見解

彼女はロシア経済を知り尽くしているという方だというが、「国債増発に依存して続ける戦争がいつ限界を迎えるのか。ウクライナ侵攻と密接不可分なロシア経済の先行きは見通せません(要約|2024年2月22日おはBizなどで放送)」と外交専門誌フォーリン・アフェアーズに寄稿投稿している。

‖👁️🗨️ 専門家でも見通しできる状況にはないようである。プーチン氏の側近に天才的な*知恵者がいるのかもしれない。

</私見>

日銀マイナス金利解除

17年ぶりの利上げを決定

‖👁️🗨️ 22ヶ月連続で実質賃金が下落している。このニュースは納得できない。立民の原口議員の発言に共感しての感じもあるが、そればかりでなく、30年間のGDPの変化を見る限りにおいても、何を急いで引き締めするのか大変疑問。インフレばかり気にする日本はしばらくは良くならない気がしてならない。年金暮らしの高齢者という立場から見ると、現在なんとかなっているという状況下からインフレは不安で有り難くはないが、現状維持は遅れを伴うことだけは間違いのないところである。</私見>