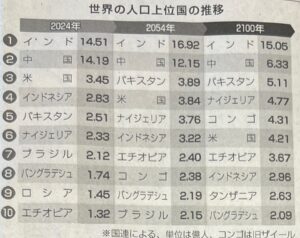

国連予測 ‖ 80年代がピーク

国連は11日に2024年の世界人口推計報告書を公表した[下図]

為替介入 三兆円規模か

政府弱い円に危機感 / 円急騰後下落

先日のニュースで為替介入があったと個人的な推測をした。政府は未だ明らかにはしていないが、12日、日銀の統計に基づく市場関係者の推計で、株価と連動する値動きについて為替介入があったとしている。

具体的には、為替介入を含む「財政等要因*1 」を分析した結果、三兆円規模と判明。もちろん?鈴木財務大臣は口を堅く閉じたままである。

✍️ 日本は貿易黒字がずっと続いてその残高は世界トップクラスの金持ち国家と言える。従って、介入の規模は余力がある。三兆円規模の投入は重い負担ではない</私感 ‖ あくまで現知識の原理として>。

✍️ 介入により11日のニューヨーク市場では、一気に4円以上もの円高が進んだ。アメリカの長期金利が低下し、日本との金利差は縮まる傾向である。そうなると、円安に歯止めがかかることにつながる。

高校入試手続き / 全面ディジタル化へ

生徒と保護者、並びに教員の負担軽減を目指し、出願書・生徒の調査書などをオンラインで送付、入学手続きもオンラインで済ませる。このようなモデルを2025年に構築、実証事業へ乗り出すため検討に入った。 ‖👁️🗨️ 行政手続きのAI化も進化することも想定に入れた流れである。

その他のニュース

- 深夜割見直し / 高速道路

- バイデン氏、言い間違い目立ち民主党内から大統領撤退の圧力が高まる中で「自分が一番大統領に相応しい」と選挙戦継続の意思を表明した‖👁️🗨️ 言い間違い例:ゼレンスキー大統領を「プーチン大統領」と、副大統領のハリス氏を「トランプ副大統領」と、、甚だ眉をひそめる出来事のようにも思われるが、本人は風邪をひいていた、とも聞かされているが、、

- 防衛省 ‖ 特定秘密や不正受給疑惑で自衛隊幹部ら218人処分 ‖👁️🗨️ 既報であるが、欧米列強に追いつこうとする明治維新を学ぶと、当時の日本の精神性からかなり劣化していると感じる。日本を律した事実上の憲法精神だという見方もある五箇条の御誓文*2 を今一度、教育に取り込みたいものだ。戦争を肯定するのとは全く違う。

注釈

財政等要因*1

「財政等要因」という表現は、財政(政府や組織の収入と支出)に関連するさまざまな要因を指します。これらの要因には以下が含まれます

- 収入源:税収、貸付金、政府債券の発行、その他の収入源。

- 支出項目:公共事業、社会保障、教育、防衛、行政運営費など。

- 経済状況:経済成長率、失業率、インフレ率など、これらは財政政策に直接影響します。

- 政策決定:政府の財政政策、金融政策、税制改正など。

- 外部要因:国際経済の動向、自然災害、国際関係など。

- 財政赤字と債務:政府の借入状況や債務の管理。

五箇条の御誓文*2 (現代文に翻訳)

五箇条の御誓文はもともと、越前藩「由利公正」や土佐藩「福岡孝弟」が起草したもの。 それを木戸孝允」が修正を加え、国としての進むべき基本方針を示す条文として、五箇条の御誓文となったとされています(訳文)。原文の方が厳かな感じを受けるのは私だけであろうか?

尚、この発布の翌日に明治新政府は「五榜の掲示*3」を公布した。

▶︎現代文

- [一つ]広く人材を求めて公正な意見に基づく政治を行う。

- [一つ]地位の上下を問わず心をひとつにして積極的に国を治めととのえる。

- [一つ]すべての国民がそれぞれの志を達成できるように希望を失わせない。

- [一つ]これまでの悪い習慣を捨てて万人が認めるような道理に基づく。

- [一つ]古来の律令を折衷(せっちゅう)し、新に無窮(むきゅう:永遠)の大典(現在の憲法)を撰定すべきこと。

▶︎原文

- 「広く会議を興し、万機公論に決すべし」

- 「上下心を一にして、盛に経綸を行ふべし」

- 「官武一途庶民に至る迄、各其志を遂げ、人心をして倦まざらしめん事を要す」

- 「旧来の陋習を破り、天地の公道に基くべし」

- 「智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし」

▶︎解釈

- 第一条では、政治を行う際に多くの意見を求めること、政治に関して、全てのことを会議で話し合って決めていくことが書かれています。

- 第二条では、身分の上下に関わらず、心を一つにして国家を治め整えていくことが書かれています。

- 第三条では、役人・武士・庶民まで身分の違いを超えて、それぞれの志を実現できるような社会を目指すことが書かれています。

- 第四条では、古くからの悪い習慣を無くして、世界共通の正しい道理(国際法)に従うことが書かれています。

- 第五条では、欧米の進んだ文明(智識)を求めて、国家を発展させることが書かれています。

元を辿れば吉田松陰の興した松下村塾に辿り着く。今の日本は静かに原点に遡って改めて精神性を取り戻すことが求められているのではないか。

五榜の掲示*3

1868年、五ヵ条の誓文発布の翌日,公布した制札。「五条の高札」とも呼ばれる。旧幕府の高札を撤去し,代わりに五倫道徳遵守,徒党・強訴・逃散の禁止,キリシタン・邪宗門の禁止,外国人への暴行の禁止,郷村脱走禁止の5ヵ条を示した。旧幕府の民衆統制を継承しており,維新政権の性格をよく示している。

備考 ‖ 歴史エピソード

→木戸孝允と桂小五郎

木戸孝允の幼名は桂小五郎です。 幕末期に幕府から指名手配されていた桂小五郎。 幕府と対抗している長州藩では、桂小五郎を重要な役職につけたかったものの、そのままでは、幕府にバレてしまう。 なので、木戸という名前にして、その目を逃れていたのだとか</net>

日記240713(土)曇

昨夜は25:30頃に寝た。

昼寝したせいもあるが、、、

📌 8:30-ウォーキング

📌 9:00-12:00 atドトール珈琲店

→ ニュースウォッチ

→→歴史の街、飯能市

∥ お祭りのようだ。小さな子供達が山車(だし)の上で太鼓叩きながらしばらく留まっていたが、過ぎ去った。

【メモ】子供時代の家庭教育では、日本の伝統に関するものを教わったことはない。両親もただ真似てるだけで、意味を聞かれてもまともな返事はなかった気がする。 自然に習慣に疑問に思うことはあっても、仏事などには関心は持たなかった。神様仏様と言っても、目に見えることはないし、友達との会話でも神仏の話が出たことはない。が、風習としてお盆のお墓参りだとか、七夕祭りの行事だとか、お盆が過ぎたら藁で作った舟形にお盆で仏壇に供えた供物を載せて海に流すのであった。意味はわからないまま、それをみたり、手伝ったりしていた。しかし、やる意味はわからないし、そのまま今まできた。まるで、古い慣わしは体に染み付いていない。しっかりした歴史教育は日本国民として大切なことかもしれない。残念ながら、その機会を逸している。

📌 20:00-21:00 夕食‖ ロカボ食

📌 21:00- 22:00 二回目のウォーキング

→ 疲れが出た。眠いので途中帰途

駅周辺に若者たちが溢れていた。夏祭りか?

📌 22:00- 寝る準備

コラム

人生100年時代に挑戦

昨夜25:30まで起きていた。いつもなら、何もできないくらい睡魔に襲われるのに、過去のメールなど見逃していたり、ITの進化に遅れているところを確認したりしていた。25:30頃になってから疲労が出てきた。26:00位に寝たのだろうか。ロカボ食の効果で疲労感が以前より減少しているかもしれない。

▶︎朝食‖ 朝起きてすぐにBaceBread1個齧って空腹を癒し、しばらく朝活の後、ロカボ食に従う。ただし、主食は無しで、バナナなどで炭水化物を補ってWalking&ThinkingTimeへ。

▶︎昼食‖13:00-14:00 ロカボ食 ‖ 繊維質野菜→シャケ1切れ、ゆで卵→主食 玄米50g

▶︎夕食‖ロカボ食、主食は玄米50g、シャケ一切れ+

▶︎運動‖ ウォーキング 6555

▶︎血圧値 昼(117.59.69)、夜(95.48.68 ‖ 測定誤差大

▶︎メモ

✴️左目 怪我をした影響はあるようだ。ちょっと疲れると視界がボケる。眼科でみてもらった時は特に異常無しだったが。

出会い / 人物伝 宮沢賢治

宮沢賢治 37才没、享年38

1896年8月27日 – 1933年9月21日(明治29年-昭和8年)

詩人、童話作家、農学者として知られています。彼の作品は、自然や農民の生活、宇宙や神秘的な世界観をテーマにしたものが多く、独特のファンタジー性を持っています。

### 生涯と活動

**幼少期と教育**

– 宮沢賢治は岩手県花巻市で生まれました。幼少期から自然に親しみ、石や鉱物に興味を持ちました。

– 盛岡高等農林学校(現在の岩手大学農学部)に進学し、農業や自然科学について学びました。

**詩人・作家として**

– 賢治の作品は、生前にはあまり評価されませんでした。しかし、没後にその文学的価値が再評価され、多くの読者に愛されるようになりました。

– 代表作に ‖ 『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』『注文の多い料理店』『セロ弾きのゴーシュ』など。

**農業指導者として**

– 賢治は、農業技術の普及と農民の生活向上を目指し、「羅須地人協会」という団体を設立し、自身も農業に従事しながら地域の農業指導や啓蒙活動を行いました。

### 宮沢賢治の作品の影響と評価

– 賢治の作品は、児童文学の枠を超え、幅広い年齢層に支持されています。

– 彼の詩や童話は、自然の美しさ、人間の心の豊かさを描き深い感動を与え、映画、アニメ、舞台などさまざまなメディアで再現され続けています。

宮沢賢治は、その短い生涯(満37才没)の中で多くの詩や童話を残し多くの人々に影響を与え続けています。

宮沢賢治の人間模様について

宮沢賢治の人間関係についていくつかのポイントがあります。

1. **家族**:

– 宮沢賢治は農家の家庭に生まれ、家族との関係は非常に深いものでした。特に、妹の宮沢トシとの関係が非常に強く、彼女の死が賢治に大きな影響を与えました。トシの死後、賢治は彼女を偲ぶ詩や物語を数多く残しています。

2. **友人**:

– 賢治は学校時代や教師としての職務を通じて多くの友人を得ました。特に、農業学校での教え子たちとの関係は深く、彼の思想や詩作にも影響を与えました。

3. **宗教関係**:

– 賢治は法華経の信仰者であり、日蓮宗の影響を強く受けました。この信仰を通じて多くの信者や宗教家と交流し、彼の宗教的な詩や思想に反映されています。

4. **文学者との交流**:

– 賢治は文壇にはあまり積極的に関わらなかったものの、同時代の文学者との交流もありました。特に、彼の詩や物語に共感する若い作家や詩人たちが賢治の作品を支持し、後の評価に繋がりました。

5. **農民との関係**:

– 賢治は農民たちとの交流を重視し、彼らの生活改善に力を尽くしました。彼の農業指導や詩作は、農民たちの生活や心情に深く根ざしていました。

宮沢賢治の人間関係は、彼の作品や思想に大きな影響を与え、彼の人生における重要な要素となっています。<assist/ChatGPT4>

随筆

一蓮托生

一蓮托生とは、仏教用語で、死後、極楽浄土の同じ蓮はすの花の上に生まれること。 転じて、結果のよしあしにかかわらず行動や運命を共にすること</net>とある。

世界が核戦争に至り、大多数の人があの世行きとなった時は一蓮托生なのだから怖くない、

とは元妻の言い草であった。誠に強い女性で、押し売りの話を私が聞いていると、箒で追い払うのが常であった。すでに亡くなってずいぶん久しいが、「核戦争」で一蓮托生という言葉でそれを思い出した。

世界各地で争いが絶えない。

ロシアとウクライナなどはいつ戦争が終わるかもわからなくなってきている。どう考えてもまだまだ和平に至るとは思えない。

アメリカ大統領がトランプにでもなれば、何か変わるかもしれない、という期待はある。それができそうなのがトランプだからである。ある意味、信念の人なのである。信念が違う一方のバイデン氏、いくら他人からおかしいと言われようと、「自分が大統領に一番相応しい」と心底思っていることが伝わってくる。それも素晴らしく感じるのである。素晴らしい人たちだ。他人の批判などどこ吹く風だ。選ぶのは選挙民なのだ。

さて、最高意思決定権で責任を全うするには嘘は言えない。自分がどう思っているかが重要なのだ。普段からその「想い」を作り上げ、国民が一斉に攻撃してきても曲げないくらいに体に染み込ませておかないと、とても国のリーダーなどにはなれないと思う。善悪は別としてプーチン氏など、その点ではかなり高得点だ。そうなると、如何に彼らが偉大かわかる。良し悪しは大衆が決める。自らの正しい道を邁進するだけでいいのだ。だとしても、やはり生来の才能は必要であろうことは思う。

途中議論を抜かしてしまうが、嘘はばれるのがオチだということ。思っていること、つまり信念を言う。実行する。実行しても実現できるとは限らないのが、思うことと実際の乖離である。それが実現できなければそれはそれ、民衆が選挙で評価する。本人は本人のやり方でベストを尽くすだけでいい、選ばれたのだから。選挙のために嘘を並べて当選するのとは訳が違う。民主主義は時間は無駄にかかるが、いいシステムだと思う。

米国気質は、日本のような公約が選挙目的とは少し違う気がする。日本の政治で掲げる公約は、努力目標なのである、と感じる。7つのゼロをうたった小池知事。別に批判ではない。結果はどうだったのか、実現できなくても、それを許すのが日本の国民性なのだ。しかし、それは日本特有のことではないか、と最近疑問を持つ。調べてみないとわからないが。

あちこち話題が飛んでしまった。ずいひつ、なのだからいいか。まとまりがないが、予定時間がきた。

その他

あるメルマガから面白い一節があったので記す。

「人は1日に60,000回思考する」と言われている。

そうなのか?なるほどずいぶん気が散るのもわかる。自分だけかと思っていたが、他人もそうだと知れば、なんとなく人に対する理解が少し深まる。それにしても、60,000回は多過ぎないか?と思う。