[524回目の投稿 [13]‖ 写真は入間川12:00撮影][editing]

100歳以上9.5万人 / 54年連続増 ‖ 女性が88%

今年100歳を迎える人は4万7888人。対象者には祝い状と銀杯が送られる。

国内最高齢は116歳。男性は110歳。人口10万人あたり100歳以上は76.49人。

というニュース。

10万人当たり100歳以上の方の比率は0.076%であるから、そこらへんで滅多にお目にかかれることはないごく少数ではある。

が、54年間連続して伸びている、という。単純に喜べる話ではないが先が遠くなるのだから悪い話ではないだろう。

平均寿命が伸びている現象は、医学の進歩、生活環境の改善、衛生状態の向上、健康管理の意識の高まりなど、多くの要因が関与している。これにより、より多くの人々が長寿を享受できることは、人類にとって一つの成功といえる。

しかし、その延長が無条件に良いかどうかは慎重に考慮する必要がある。長寿化に伴い、医療費や年金など社会保障費の増大、高齢化による労働力不足、介護問題など、多くの社会的課題が生じている。

また、長く生きることが必ずしも幸福をもたらすわけではなく、健康寿命(自立した生活ができる期間)の延長が伴わない限り、生活の質が低下する懸念もある。

したがって、平均寿命の延長自体は技術的・科学的な進展の証であり歓迎すべきものだが、同時にその副次的な影響に対処する社会的な仕組みや政策の整備が急務である。

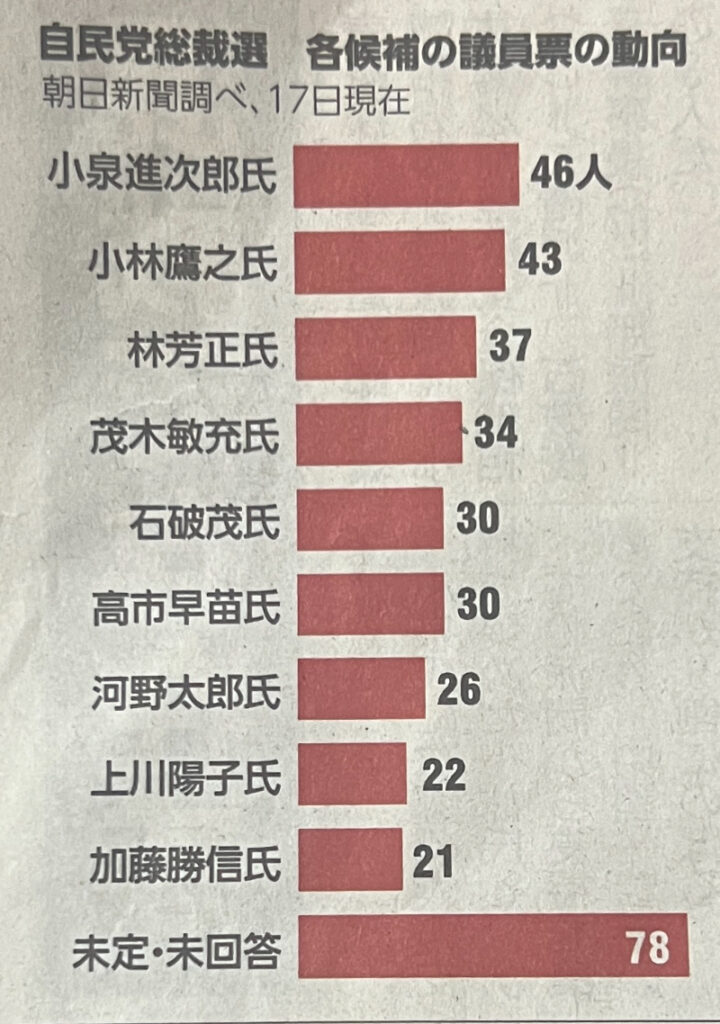

総裁選、決選投票確実

17日の朝日新聞調査によれば、党所属議員の国会議員の支持動向は次と通り

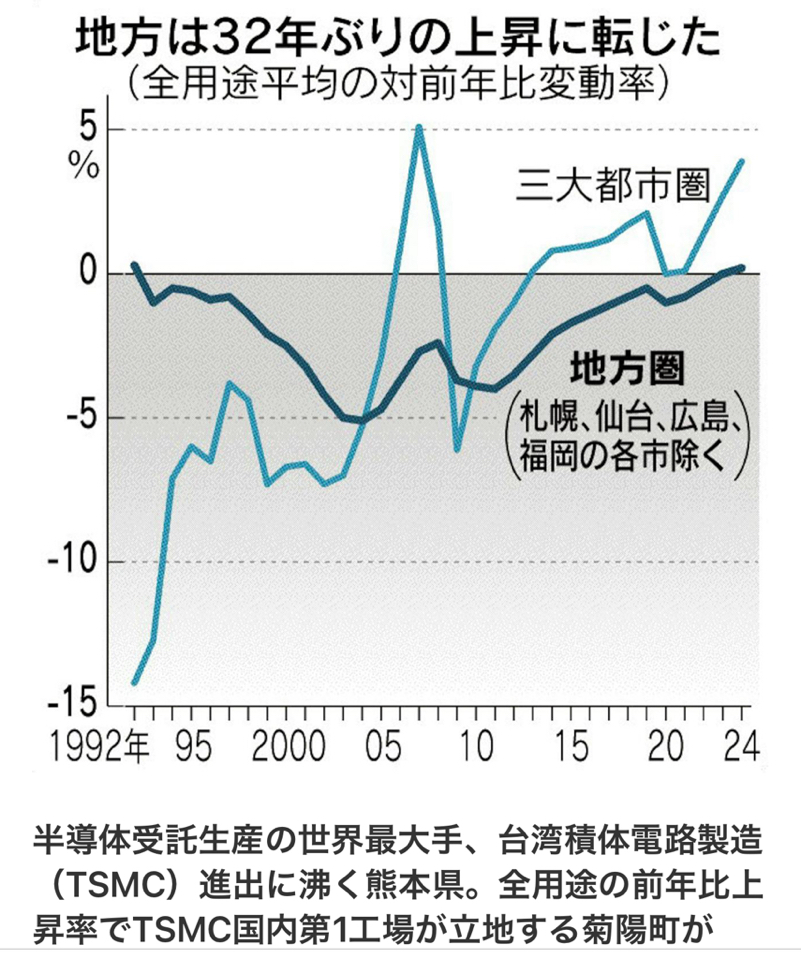

基準地価、地方32年ぶり上昇 ‖ 訪日客増・半導体産業が起点

北海道・熊本で伸び

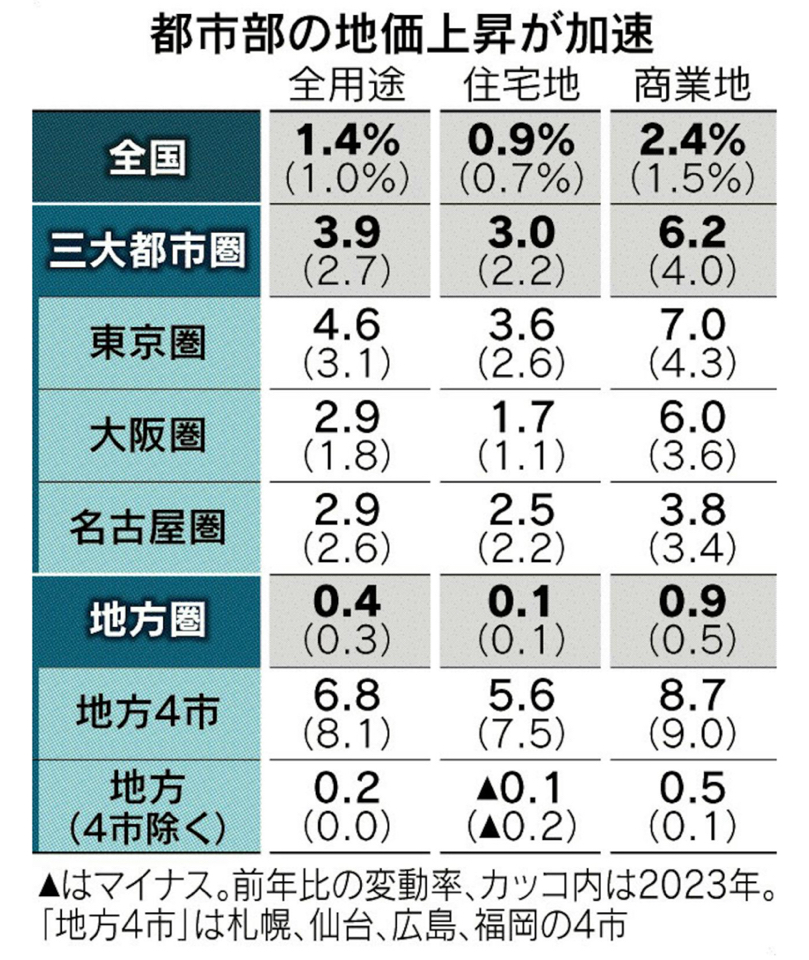

国土交通省が17日公表した2024年の基準地価で、地方圏の平均が地方4大都市を除いて前年から0.2%上昇し、32年ぶりプラスになった。訪日外国人客を中心とした観光需要の高まり、半導体の工場新設などが地価上昇に繋がり、各地に波及している。

長野県北部のスノーリゾート、白馬村のペンションが並ぶ地点では30.2%上昇し、商業地で全国4位の上昇率だった。海外客の増加でホテル開発が進むと同時に、働く人の住宅需要が近隣の大町市や小谷村に波及している。

中でも小谷村の住宅地の変動率は前年の0.9%下落から0.6%の上昇に転じた。長野県不動産鑑定士協会の大日方一成代表幹事は「小谷村は住宅地であれ商業地であれ、需要がじわじわ上がっている」と。

同様に、北海道のニセコ町では上昇効果が近隣の真狩村に波及し、同村の住宅地は18.2%上昇と前年を上回った。

ニセコエリアに比べて真狩村は地価が1平方メートル当たり6000円前後と割安で、周辺のホテルなどで働く人向けの引き合いが強い。村内でホテルなどを建てる動きは今はないが「大規模開発の相談はある」と村の企画情報課の担当者は明かす。

半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造(TSMC)進出に沸く熊本県。全用途の前年比上昇率でTSMC国内第1工場が立地する菊陽町が16.9%上昇し全国の市区町村で6位、東隣の大津町が19.4%プラスで1位となった。

工場で働く人や家族の流入は雑貨や家具、アパレルの大型小売店の出店につながっている。

全国・全用途のおよそ2.1万地点のうち、上昇した割合は48.3%で2023年の44.7%から拡大した。19年は32.8%だった。半導体工場の建設や訪日客らの観光需要の増加を起点とした地価上昇の効果が周辺にも広がっている。

地方の主要都市で相次ぐ再開発も地価を押し上げる。地方4市の商業地の上昇率は平均で8.7%と23年の9.0%に次いで高い水準にある。三井住友トラスト基礎研究所の坂本雅昭氏は「現在、観光客でにぎわいをみせているところでも人口減少がさらに進むなかでは、いかに働き手を確保できるかが持続的発展のカギを握る」と指摘する。