599 under editing news 8:30-9:40

今朝は筋雲が南西方面に美しい模様を描いて広がっており、ウォーキングの寒さが一段と身に染みる。とはいえ、昨日Amazonから届いた防寒ズボンのおかげで下半身は暖かい。しかし、指先が凍りそうなほど冷たいのが問題である。どのように対策するかを考えるのも一つの楽しみだ。必要性があれば、そこからアイデアが生まれるものである。

筋雲(すじすぐも)は、空に細長い線状の雲が並ぶ雲であり、主に巻雲の一種である。高度5,000〜13,000メートルの上空に現れ、筋状の雲が規則正しく並ぶことが多い。これは、風が強い高層の空気の流れによって形成されるためである。低気圧や前線の接近を示す場合があり、天気が下り坂になることが多い。

📍 8:30-10:30 atミスタードーナッツ店

▶︎日経新聞からニュースを10件ほど拾ってみる

休日の影響かどうかは不明だが、記事の数が非常に多い。役立ちそうなタイトルを、自分なりの基準で選んだところである。

📍 帰路ウォーキング

- 韓国大統領の弾劾不発、長引く混乱 有事対応に懸念

- [関連]日韓外交、不安定さ残る 石破首相「安保状況変わる危惧」

- [関連]韓国検察、前国防相を緊急逮捕 3日の非常戒厳宣言に関与

- 「医療AI」講義、北大で25年度新設 全学部生が対象(*)

- [AI]スマホカメラで賢く検索 「宿題」モードは数式計算も(*)

- 消えた国富26兆円 ‖ エネルギー赤字 / 日本がG7最大→(*)

- トランプ氏、ウクライナ・仏首脳と3者会談 停戦探る

- シリアのアサド政権が劣勢 反体制派攻勢で要衝失う

- パイロット、世界で争奪戦過熱(*)

- CO2地下貯留、25年に試掘開始 / 国補助で民間投資後押し

- 新NISA2年目に備え(*) / 口座や配当受け取り方式を点検 ‖ 新NISAの始まる25年度については、昨日参考記事参照。概ね国民は何もしなくても老後資産が構築される。投資なので絶対はない。

- 不動産担保はもう古い?(*)

- 電力、日本の技術で満たす/ 小型原発や洋上風力(*)

- 宗教法人「不活動」ならマネロンリスク 国際機関も警鐘(*)

(*)注釈

エネルギー赤字 / 日本がG7最大

エネルギーの自給率が低い日本で、国富の流出が止まらない。化石燃料を巡る2023年の貿易収支額は26兆円の赤字になった。輸入する燃料の価格高止まりや為替の円安傾向が拍車をかけている。再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電所の再稼働を通じた輸入依存の低減が課題となっている。

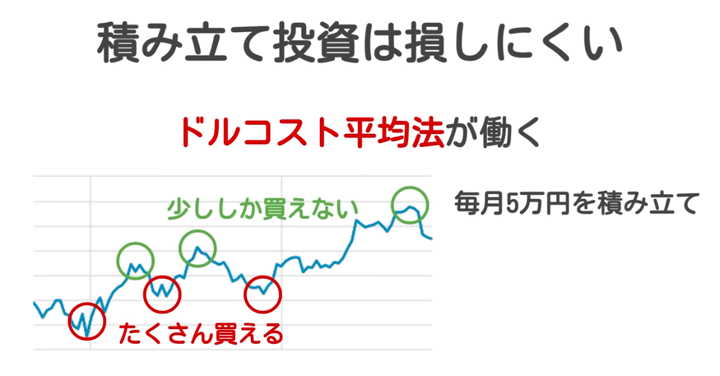

新NISA2年目

昨日、TR(投資のトータルリターン)について記述した。それは、いくら知恵を絞って売買を繰り返しても、長期的には何もせず放置して積立しているほうがリターンが大きい、という現実を述べた。その理由が、この図にある仕組みからわかる。

パイロット、世界で争奪戦過熱⇒米系年収は日本勢の2倍

飛行機のパイロットの年収が世界的に上昇している。需要拡大が予想されるなか、大幅な賃上げを進める米主要航空会社では平均年収が日本勢の約2倍となる30万ドル(約4500万円)前後の水準まで上昇した。欠航や減便に追い込まれる航空会社も出ており、囲い込みや引き抜きなど人材の争奪戦が激しくなっている。

年収上昇をけん引しているのは米航空会社だ。米運輸省のデータを使って機長と副操縦士の平均年収(利益分配金などは含まない)を算出したところ、2023年のデルタ空港は約31万8700ドル(約4790万円)と、13年比で7割超上昇した。

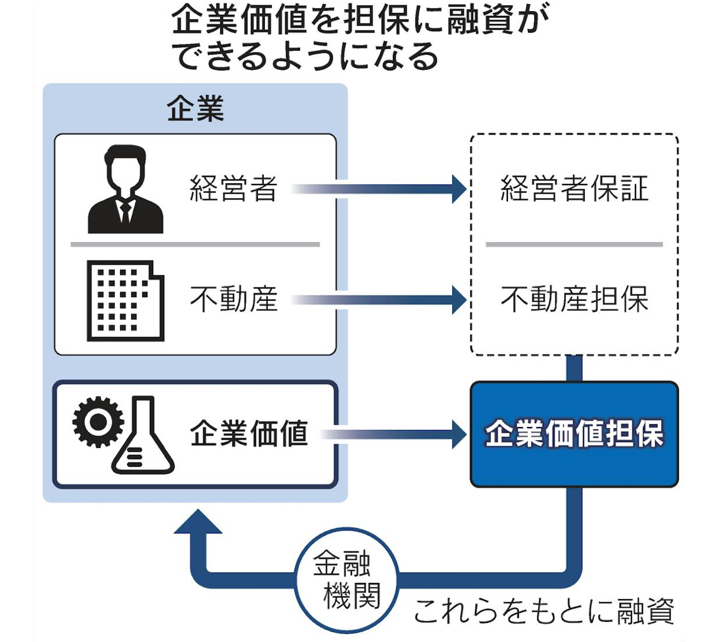

不動産担保はもう古い? / 金融庁悲願の目利き融資とは

金融庁が6年越しで目指してきた「企業価値担保権」が2026年にも始動する。

有形資産を持たないスタートアップなどが技術力や成長性を担保に資金調達しやすくなる仕組みで、事業性に基づく融資の拡大が期待される。

ただし、一部地銀には戸惑いがあり、経営者の認知度も低い。金融庁は制度の利点やノウハウの周知に注力している。

制度の検討は2018年に始まり、歴代5長官が取り組み、2024年に「事業性融資推進法(*1)」が成立した。

(*1)「事業性融資推進法」(正式名称:中小企業の事業性評価に基づく融資の促進に関する法律)は、中小企業の成長や持続的な発展を支援するために制定された法律である。この法律の目的は、金融機関が中小企業の事業性を適切に評価し、それに基づいた融資を促進することで、中小企業が資金調達を円滑に行えるようにすることである。

主なポイントは以下の通りである。

1. 事業性評価の重視

中小企業の事業内容や成長性、経営の安定性を金融機関が総合的に評価し、それをもとに融資を行うことを促進する。

2. 書類提出の簡素化

中小企業の融資申請時の負担を軽減するため、必要書類の簡素化や合理的な手続きが求められている。

3. 金融機関の責務

金融機関は中小企業の特性を理解し、事業性評価を踏まえた適切な融資を行うよう努めることとされている。

4. 中小企業への支援拡充

中小企業が抱える課題(資金調達や経営改善など)を金融機関と連携して解決する仕組みが強化されている。

この法律は、資産や担保に依存した従来型の融資から、事業性に基づく融資への転換を目指しており、成長の可能性を持つ中小企業の発展を後押しするものである。

電力、日本の技術で満たす / 小型原発や洋上風力[エネルギー資源問題]

[特集記事長文要約]札幌近郊で稼働する石狩湾新港洋上風力発電所は、日本で2番目の大規模洋上風力施設であり、国内最大規模の発電容量約11万キロワットを誇る。総事業費は約1,000億円で、東京電力と中部電力の共同出資によるJERAが運営する。この施設には日本企業の技術が集約され、政府目標の国産比率6割を達成している。JERAは2028年に秋田県で新たな稼働を目指す。

電力需要の拡大が背景にあり、半導体工場やデータセンターの増設で需要は約20年ぶりに増加。世界でも電力需要は生成AIの活用やEV普及などで年平均3%の成長が見込まれ、再生可能エネルギーの利用が進む一方、天候に左右されない安定供給が可能な原子力も注目されている。日立製作所は小型モジュール炉(SMR)の商業化に取り組み、世界市場で需要を狙う。

また、水素利用の進展も注目されており、旭化成は水電解装置の欧米や新興国への展開を計画している。バイデン政権の気候変動対策政策であるインフレ抑制法(IRA)は大きな影響を及ぼしており、政策転換が完全に撤回される見込みは少ない。石炭・石油から電力主導の時代への移行が進む中、日本企業の技術が新たな需要を切り開こうとしている。

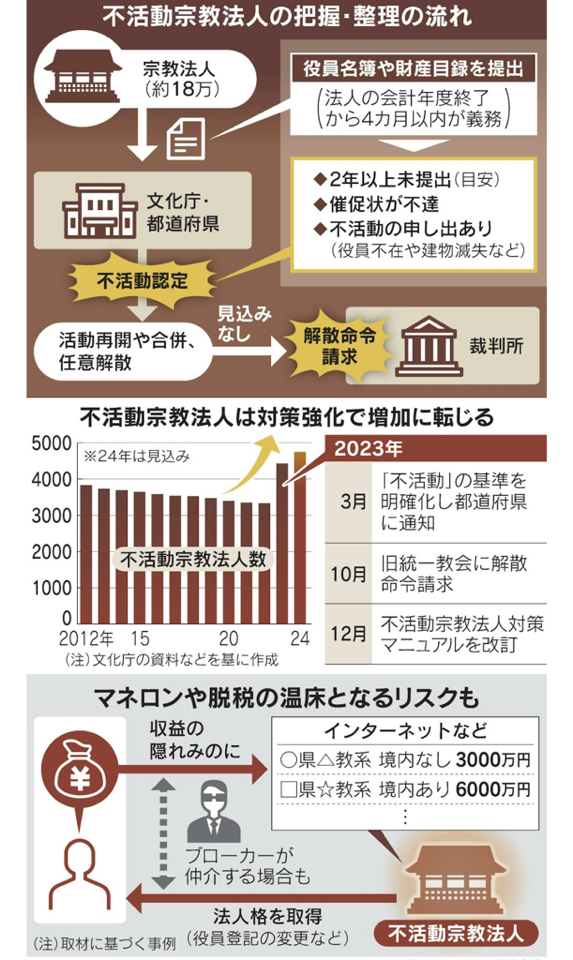

宗教法人「不活動」ならマネロンリスク 国際機関も警鐘

休眠状態の宗教法人の整理が進んでいない。旧統一教会問題を契機に文化庁が実態把握を急ぐが、所管自治体の人手不足や法人格売買の問題が障壁となっている。監視が行き届かない法人は、マネーロンダリングや脱税に悪用されるリスクがあり、国際機関も警鐘を鳴らしている。

「医療AI」講義、北大で25年度新設 / 全学部生が対象

北海道大学は2025年4月から、医療AIに関する講義を学部生向けに開始する。文部科学省が医療AI教育の推進を掲げたことが背景で、2年生以上の全学部生を対象とした選択授業として開設する。同大学が医療AIを柱とした講義を設けるのは初めてであり、主に医学部生を対象に、AIの知識を持ち適切な判断を下せる人材の育成を目的とする。

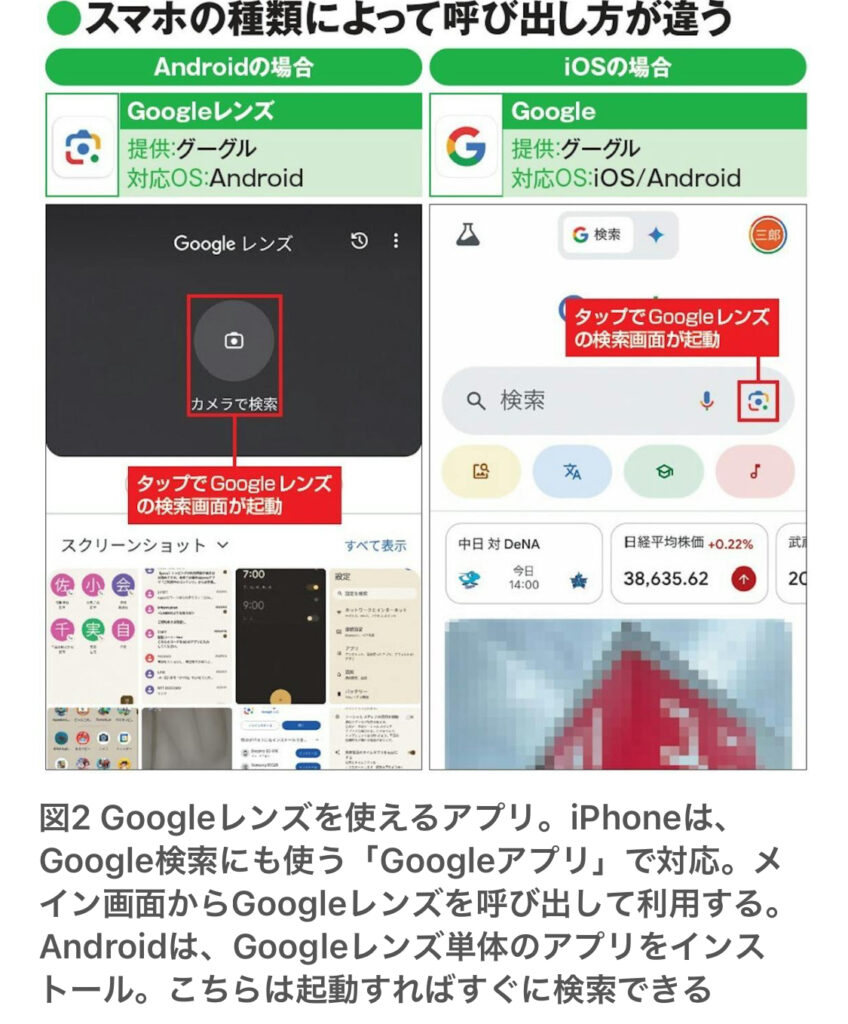

スマホカメラで賢く検索 「宿題」モードは数式計算も

通常の検索では特定の名前やキーワードが必要だが、動植物や製品、建築物など名前がわからないものを調べる際には難しい。曖昧なキーワードでは明確な答えが得られない場合が多い。

このような場合に便利なのが「Googleレンズ」という機能である。スマホのカメラで対象を撮影するだけで、画像検索が可能となり、名前がわからないものでも調べられる。撮影した画像をインターネット上の類似画像と照合する仕組みである。

Googleレンズは、スマホの種類によって利用方法が異なる。AndroidではGoogleレンズの専用アプリが提供されており、Googleが開発したOSに統合されている。一方、iPhoneでは「Google」アプリを介して利用する形となる。

📍 帰路ウォーキング

筆止。