タイトル 「死を見つめる心/ガンとたたかった十年間」 ‖ 著者/岸本英夫 ‖ 講談社 ‖1973/3/15初版

著者略歴 ‖ 1903年6月27日 – 1964年1月25日 60歳、脳腫瘍で死去(小生18歳、倉敷市在住時)

東京大学教授や東京大学附属図書館長を務めた。兵庫県明石市出身で、父は宗教学者の岸本能武太。東京帝国大学文学部宗教学科を卒業後、ハーバード大学大学院で宗教心理学を学び、M.A.を取得。帰国後、東京帝国大学で講師、助教授、教授を歴任し、宗教学の研究と教育に尽力した。尚、GHQの宗教行政にも関わった。

目次

第1章 死に出会う心構え

1.1 我が生死感

1.2 別れの時

1.3 私の心の宗教(本日の考察)

第2章 癌とのたたかい(2/11〜)

2.1 アメリカで癌とたたかう

2.2 癌の再発とたたかいつつ

2.3 命ある限りゆたかに

📌 第3章 現代人の生死感

3.1 生死感四態

3.2 死

3.3 現代人の生死感

3.4 人間と宗教

その他

あとがき 高木きよ子

父の死生観 岸本雄二

主人の思い出 岸本三世

文庫刊行によせて 同上

以上のような構成になっている。本書を読む動機は、私自身の考えと照らし合わせ思考を深めるためである。したがって、意義を感じない部分は飛ばし読みすることになり、どこかで納得のゆく自分なりの解が得られるか、あるいは、それ以上読み進めても得られるものがないと判断すれば、本稿はそこで終了することになる。

♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️

第7回 第2章 癌との戦い

2025/2/11(火)晴 建国記念の日

この章では癌を宣告された死の苦しみについて記されている。それは死刑を宣告され、死を待つばかりの死刑囚の心境と同じではないかと綴る。その苦しみは死刑を宣告された直後から死ぬまでの間続くという。しかしながら、死は生まれた瞬間から確定しており、ただ宣告されていないだけである。時間が長いだけで事実は変わらない、我々は「知らぬが仏」として今を生きているに過ぎない。仮の宿のようなものだ。知らなければその不安は生じない。知らないことが幸せであるというのも、決して嘘ではない。では、知ることに何の意味があるのか。いくら考えても死後の世界を知ることができないのであれば、知らない方がよいのではないか、今朝は、そんな気がした。

癌が発見され、死が身近に迫ったとき、人はどのような心境になるのか。現在、平均寿命に近づいてきた自分にとって、それは極めて興味深いが深刻な問題でもある。しかし、健康であれば、とりあえず死を考えずに生きていける。結局、生きるということは、死を意識せずに日々を過ごしているだけであり、それ以外において死刑囚と何ら変わりはないのではない。

健康に自信のあるときには無神論者だった者が、健康を失うと同時に有神論者となる。「困った時の神頼み」である。日常的に信仰心を持たない人でも、困難に直面すれば神仏にすがる。そのような心理を表す言葉として、多くの人が思い当たる節があるのではないだろうか。

本を読み進める中で、記憶に残っていた一文に出会った。それは、「死に臨んで最も心の支えとなり慰めになったことは、『自分の死後、自分を思い出してくれる人たちがいる(だろう)』ということである」という言葉だ。

そうすると、生きている間にいかに他者の心の中で生き続けるかが、死を迎える際の心の支えとなるのだろう。この考えは、しばしば想起してきたものである。私はその後も繰り返し考えた。しかし、それは拡大解釈すれば、「歴史に名を残すことが生きがい、つまり死に対する最も強い免疫ではないか」という思いに至った。しかし、これはあくまで過去の思索の仮定であり、年齢を重ねた今は微妙に異なる。

日本の歴史をたどれば、聖徳太子から徳川幕府が崩れるまで、さらには近代国家の発展に貢献した歴史上の人々が思い浮かぶ。しかし、歴史は必ずしも正しく伝えられているとは限らない。戦国時代には多くの殺戮が行われたにもかかわらず、現代ではそれが美化されることに疑問を抱く。一方で、釈迦のように王子でありながら出家し無一文で人々を救い、長きにわたり感謝と生きがいを与え続けた宗教家もいる。しかし、それも後世の人々が神格化して伝えている側面がある。本当かどうかは分からないが、少なくとも釈迦一人だけの知恵によるものではない歴史を通じた集合知と言えるのではないか、と考えている。

そうしたことを考えるうちに、私は「神仏と思うべきは遠い存在ではなく、身近にいるのではないか」と思うようになった。つまり、生きている目の前の人こそが、自分にとっての神仏である、と。これを演繹的に掘り下げれば、無数の論点が出てくるが、ここでは深入りしない。そかに至る筋道は省き、結論として、私は「身近な人の中に神を見出し学び続けることが、生きることであり生の本質である」と考えている。

十分うまくは表現できていない。話が横道にそれた。本の内容に戻る。

もう一つ、彼の心の支えとなったのは、自らが続けてきた仕事である。彼は、自分の学問[仕事]を「個人のものではなく、同じ道を歩む多くの研究者との協同の成果である」と考えていた。そこには心を通わせる仲間が存在し、その中で自分という存在が生き続ける。

つまり、「自分を思い起こしてくれる人々」と、「自分の仕事を受け継ぐ同志たち」がいることで、彼は死を乗り越える力を得たのである。彼はあの世を信じるのではなく、知性によって死を超えようとし、そのことに誇りを持ったという。

長くなったのでここまでとする。私には、まだ明日がある。

第8回

第2章 左傾部全切開 250212

この章では極めて悪性の癌だと宣告を受けた後の経緯が述べられている。非常に悪性の進行癌と言われながら、再発するたびに手術を繰り返してゆけば長生きできる運の良い稀な癌だということがわかる。当初アメリカで発見された時は半年程度しか命の保証ができない癌だと告げられていたのであったが、その診断に延命できるという新しい診断が加わった。

ここで彼は一時的に気が緩んだ。死ななくて済む、という安堵感から、それまでは患部が気になりしきりに手鏡使って調べていたのが、それを忘れるようになっていった。

それから二、三週間経った頃に久しぶりに会った知人が岸本氏を見て「血色がたいへんよくて、すっかりご健康のようですね」といわれた。そのようなことが、偶然とは言えないほど、何回か続いた。どれほどの精神的安堵感が生じたか想像がつく。

✍️手術しながら長生きできると聞いてから、彼は死を忘れがちになった。その結果、血色が良くなったという。これは精神面が体調に大きく影響することを物語っているようだ。昭和38年2月20日付の朝日新聞に掲載された。小生がこの頃、東京の五反野か岡山県倉敷市のどちらかに住んでいた。

次回は第9回 最終章へ続く。

第3章「現代人の生死観」

📌 250213

序

最終章とはいえ、本書の半分以上の頁を割いていることから、ここでは著者が癌に罹患し、闘病しながら考えたエッセンスが語られているに違いない。宗教学者としての学術的な知識を交えつつ、人生における唯一の謎ともいえる「死を見つめる」ことが、本書の核心なのだろう。

感想文が長くなるか短くなるかは、今のところ不明である。およそ頂点に近づくと、知識の量は到底及ばないものの、思考の過程が類似しているため、登ってみた先に見える景色は大きく変わらないように思える。そう考えると、あまり時間をかける必要はなさそうであり、結論もなるべく簡潔に記録することになりそうだ。

📍 14:00- 生と死の問題は他人事ではない。自分1人の問題として、この先を生きてゆく上で必ず解かなければならないように思える。しかし、それ自体は解き明かすことのできない永遠の謎である。

宗教学者が実際に死に直面した後の精神生活の変遷には強く惹かれたが、学問としての生死観には興味が湧かない。これまでに考え尽くしてきた内容の繰り返しになるからである。

私としては、「生と死」を学問として究明するつもりはない。生きている今をより良くすることにのみ注力したい。なぜなら、残された時間が確実に短くなってきたからである。

したがって、これ以降は共感した部分に絞ってリストアップすることにとどめる。迷った時に、それが参考になることもあるだろう。

続く

生死観四態とは

生死観四態とは、人々の生と死に対する考え方を大きく四つのタイプに分類した哲学や心理学、宗教学などの分野で議論されるテーマであり、特に日本では心理学者や宗教学者が提唱する概念として知られています。

✍️学問的な分類である。学問とした瞬間に生死の問題から隔離される気がしないでもない。最後のコメントにもあるように絶対的な分類ではないが、生死を考える上で役立つ、というので参考に残す。ちなみに現在時点で自分の立ち位置を蛍光ペンで残す。

生死観四態の分類

1. 生肯定・死否定型

・生きることを積極的に肯定し、死を恐れたり避けようとする考え方。

・例:現世での成功や幸福を重視し、死をできるだけ遠ざけようとする。

2. 生否定・死肯定型

・生きることに価値を見出せず、死を安らぎや解放と考えるタイプ。

・例:苦しみの多い人生からの解放として死を受け入れる宗教的思想。

3. 生肯定・死肯定型

・生も死も自然なものとして受け入れ、どちらにも価値を見出す考え方。

・例:「生きることも大事だが、死もまた避けるべきものではない」とする東洋思想的な視点。

✍️小生はここだ。真実はここだと思う。著者も同じ考え方であると思える。いや違う。微妙に違う。それは、死を避けるべきものではない、というのとは少しニュアンスが違うからである。よくわかっていない。生死を四態できちんと区別はできない感じがする。著作物の本編を読みながら考えてみたい。

ここは、最近連想で創作した短歌でニュアンスが伝えられる。今の立ち位置である。

ついにゆく 今ぞ行くとは いうばかり 我が命こそ 解りにくけれ

4. 生否定・死否定型

・生きることにも死ぬことにも否定的で、どちらにも満足できない状態。

・例:人生に絶望しながらも死を恐れる葛藤を抱える状況。

♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️

この四態は、人それぞれの価値観や人生経験、宗教的背景などによって変化することがあり、絶対的な分類ではありません。しかし、自分や他者の生死観を理解する手がかりとして役立つ考え方です。

第一回目

第二回目 未定

大往生したけりゃ医療と関わるな / 「自然死」のすすめ

著者 中村仁一 初版日時 / 2012/1/30 ‖ 幻冬社新書213ページ ‖ 著者略歴:1940年生、2021年6月5日逝去(81)京大医学部卒、社会福祉法人老人ホーム「同和園」付属診療所所長、医師。本メモ期間 ‖ 250206〜

[読書方針]共感部の切抜きを主とす

▶︎読書方針 ‖ 否定も肯定もなくニュートラルな立場として記す。

- 本人に治せないものを、他人である医者に治せるわけがない ‖ 病気やケガを治す力の中心をなすものは「本人の自然治癒力」です。

- ワクチンを打ってもインフルエンザにはかかるし他人にもうつす⇒受験生に予防のために打っておこうと勧めるのは笑止…(受験に備えるなら早めに天然ものにかかっておくこと…)

- (コロナ)ワクチンの接種は意味がないと思いながらも、世間の少数派のせいもあり、私(著者)自身は立場上、老人ホームに移ってからは!毎年接種し続けてきました…しかし厚労省が「打ってもかかる」と認めたので、大手を振って辞める方にしました。

- このシーズン中、インフルエンザで死んだ人が204人。対し予防接種で死んだ人が133人もいます(日本医師会雑誌2019年12月号)。✍️何やらマスコミの報道とは異なる感じがする。細かいデータが記述されているが、すでに下火になったことなのでワクチン談義は読書から外す。〜38ページ。

- 解熱剤で熱を下げると、治りは遅れる ✍️熱は生体反応であり、意味があることは知られていることかと思う。その100万年にも及ぶ自然の仕組みを壊そうという…矛盾が生まれるのも頷ける。しかし一般に皆んな!熱があれば解熱剤という常識が行き渡っていないだろうか。

- 📍 45ページまで、つい深追いしてしまった。

第二回目 未定

p>250211-保証人署名のPDF送付 ‖ 済

p>250212 ‖ 15:30-飯能⇔豊洲 ‖ 済

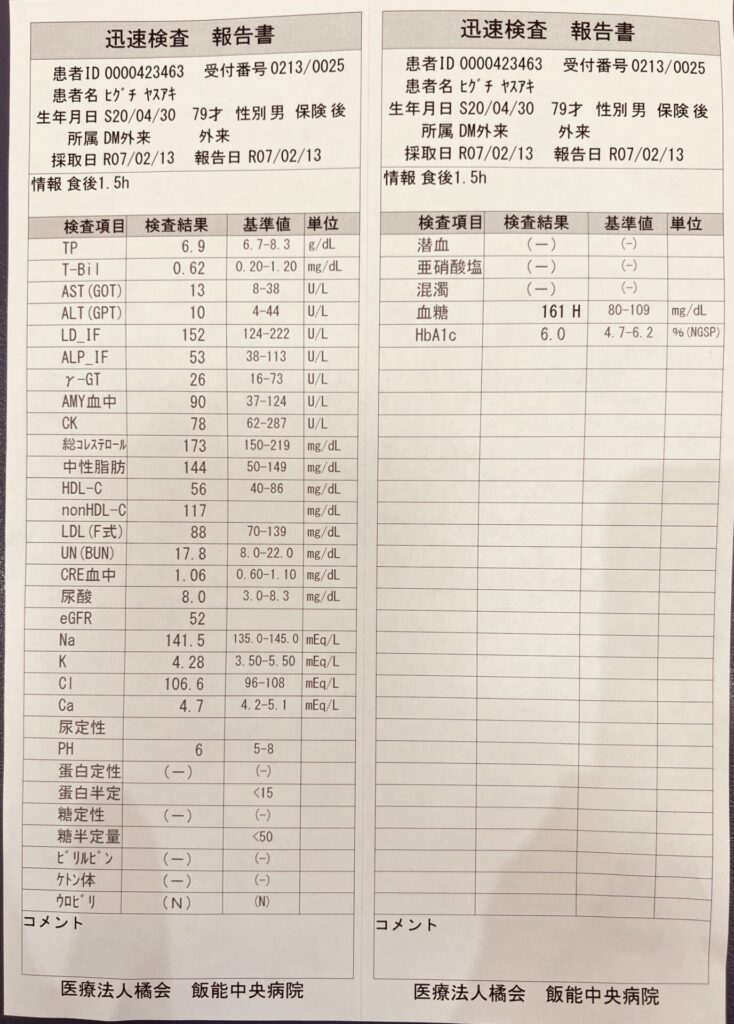

p>250213 ‖ 定期精密検査7:00-13:00 ‖ 済

250212

⭕️定期検診結果

糖尿病の薬を減らされた。

▶︎血糖値 161→食後1時間の正常値は120〜160である。ほぼ正常範囲である。

▶︎HbA1cは6.0正常範囲。

★[疑問]LDLは前回に続き十分規定範囲にあるのにまだスタチンを処方されていることに気づいた。

▶︎尿酸値は前回の9.0から8.0になり正常範囲内になった。

糖尿病に関しては、食前薬を辞めることになったが、ジャヌビア錠 50mgは継続になった。この薬は低血糖のリスクがある。その時のためにと携帯用ブドウ糖を渡された。

【メモ】相談しにくい先生なので、できれば変えたいが東京と違い適当な医者を探しても見つからない。かかりつけ医としてなんでも相談できる内科にする手もある。

▼データが統一されていないので、比較検討しにくい。これも次回は比較できるように同一にしてもらうようお願いする。

⭕️食事

▶︎朝 ‖ 7:30-8:30-ロカボ食[味噌汁 ‖ モヤシ、ワカメ、ネギ]、マヨ、バナナ糖質5g、

▶︎昼食‖コンビニでサラダと☕️

▶︎間食‖ 夕食‖15:00-16:00 ‖ ロカボ食 ‖ 炭水化物は玄米100g(糖質35g)、バナナ1/4

⭕️運動

→ ウォーキング ‖ 7500歩

→ 筋トレ ‖ ストレッチ⇒スクワット,デッドリフト・ベンチプレス ‖ このうち、何もなくてできるスクワットと擬似的にデッドリフト。

‖ 擬似デッドリフト 15 × 3

⭕️精神活動

ニュース・読書要約→ブログ

【メモ】楽天証券の口座を調べた。2015年3月19日に口座を開設していた。その後、およそ10年経過している。一度もトレードも株式投資もしていない。一度やろうと思って放置してあった。10年前といえば69歳である。引退する前に株式投資してみようと思いつき、仕事に追われてそのままになったものだ。500k眠っていた。

⭕️我養生訓

- 良いものより悪いものを摂らない。

- 禁酒→米国発‖ アルコールは少量でも良くない ‖ 癌の原因

- ストレスは引きずらないこと。なぜなら全ての病気はストレスが起因。

- 食事は食べる順序を守る。ロカボ食参照。

- 食後30分以内のウォーキング。血糖値スパイクの防止。効果確認 ‖ 済

- 筋トレ ‖ 週2回⇒★専門家に相談

- ランニング 週1回⇒遊歩道発見

- ロカボ食実践 ‖ 脳には糖質が必須であり、その不足は認知症リスクが大きいと主張する雑誌記事あり。

- タンパク質はアミノ酸からなるので、肉食で無くても健康的な生活は可能である。250203分析参照。

ロカボ食の糖質制限

⚠️脳のエネルギー源は糖質である。それとどうバランス取るのか❓

ロカボ食の基本的な糖質摂取ガイドラインは以下の通り。

📌 1食あたりの糖質量:20~40g、参考書では40gである。

→ 玄米100gあたり35g、白米は37g ‖ 糖質総量から見て、ご飯は80g程度にして不足ならタンパク質やナッツ、バナナ1/4などの果物で補填する。

📌 間食1回あたりの糖質量:10g以下

📌 1日の総糖質量の目安:70~130g

下記の質問を①ChatGPT-4o②DeepSeekに投げて回答を比べてみた。結果は①に軍牌が上がるが、詳しくて理解に時間がかかる。概要を知りたいだけなら②のDeepSeek(無料アプリ)で十分である。求める側のニーズによる。応答時間はいずれも瞬時であるが、①は内容が濃いので回答に要するトータル時間は②より必要になる。

【質問】ジャヌビア錠 50mgの働きは?

①【回答】ChatGPT-4o>

ジャヌビア錠 50mg(一般名:シタグリプチン)は、2型糖尿病の治療薬 で、血糖値を下げる作用があります。主な働きは以下の通りです。

- 血糖値を下げるメカニズム

ジャヌビアは DPP-4阻害薬 に分類される薬で、インクレチン(GLP-1やGIP)というホルモンの働きを強める ことで血糖をコントロールします。

•食事をすると → 小腸からインクレチン(GLP-1、GIP)が分泌される

•インクレチンの作用

→膵臓のβ細胞を刺激 してインスリンの分泌を促進(血糖値を下げる)

→膵臓のα細胞の働きを抑制 し、グルカゴン(血糖を上げるホルモン)の分泌を抑える

•通常はDPP-4酵素がインクレチンを分解してしまうが、ジャヌビアがこの分解を防ぐ

→インクレチンの作用が長持ちし、血糖値をより効果的に下げる

- 特徴とメリット

•低血糖リスクが少ない

•インクレチンは 血糖値が高いときにだけインスリンを増やす ため、血糖値が低いときには作用しない

•体重増加が少ない

•インスリン分泌を無理に増やさないため、他の糖尿病薬(SU薬など)に比べて体重増加のリスクが低い

•単独でも使用可能、他の糖尿病薬と併用することも

•メトホルミンやSGLT2阻害薬などと組み合わせることが多い - 服用方法

•通常は1日1回、50mgを服用

•腎機能が低下している場合は 25mgに減量 されることもある

•服用タイミングは 食事の影響を受けにくいため、食前・食後どちらでもOK - 副作用

•軽度な副作用

•便秘、吐き気、下痢、腹痛

•まれな重大な副作用

•低血糖(他の薬と併用時に起こりやすい)

•急性膵炎(腹痛、吐き気)

•肝機能障害

•皮膚症状(発疹やかゆみ) - 注意点

•腎機能が低下している場合は用量調整が必要

•膵炎の既往歴がある場合は注意

•他の糖尿病薬と併用する場合は低血糖に注意

•食事や運動療法と併用が基本

ジャヌビアは 血糖値を自然な形でコントロールしやすい 薬ですが、他の薬と組み合わせたり、定期的に血糖値や腎機能をチェックすることが重要です。★出力様式を別途指示する必要がある。

♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️

②【回答】DeepSeek>

ジャヌビア錠50mgの主成分はシタグリプチンリン酸塩水和物で、これはDPP-4阻害薬に分類される薬剤です。主な働きは以下の通りです:

- 血糖降下作用:DPP-4酵素の活性を阻害し、インクレチン(GLP-1やGIP)の分解を防ぎます。これにより、インスリン分泌が促進され、血糖値が低下します。

- インスリン分泌促進:血糖値が高い時にインスリンの分泌を増やします。

- グルカゴン分泌抑制:血糖値が低い時にグルカゴンの分泌を抑え、過剰な血糖上昇を防ぎます。

- 低血糖リスク低減:血糖値に応じて作用するため、単独使用時の低血糖リスクが比較的低いです。

この薬は2型糖尿病の治療に用いられ、食事療法や運動療法と併せて使用されます。ただし、効果や副作用は個人差があるため、医師の指示に従って服用することが重要です。