834 00 10:00

8:45-10:00 atセブンイレブン ☕️

朝のまどろみと小さな決断

朝食を済ませてテーブルに戻ると、すでに猫が居眠りを始めていた。その姿を眺めているうちに、自分もつられて居眠りしそうになる。危うくそのまま外出のタイミングを逃すところだったが、気を取り直してコンビニまで歩く。歩き出すと、自然に目が覚めてくる。コンビニでは、いつものようにコーヒーを一杯。マクドナルドまでバイクで行く案もよぎったが、当面は「歩く」ことをやめないという方を選んだ。

目の調子と日課のニュース

今日は、目の「かすみ」がいつもより目立たない。周囲の景色も、昨日よりもクリアに感じられる。なぜだろう。原因はわからないが、なんとなく得した気分になる。コーヒーを飲みながら、スマホで日経新聞の主要ニュースをチェックするのも、いつもの日課だ。

時間の重みと今の選択

いつもなら気になった記事をブログ用に要約して掲載するのだが、今日は最初に長文記事を読んでしまい、深みにハマってしまった。記事のアップは見送ることにするか。こうして時間があっという間に消えていく。若い頃なら、そんな時間の流れにも余裕を持てたかもしれないが、今はそうはいかない。時間の重みが、日々強く感じられるようになった。

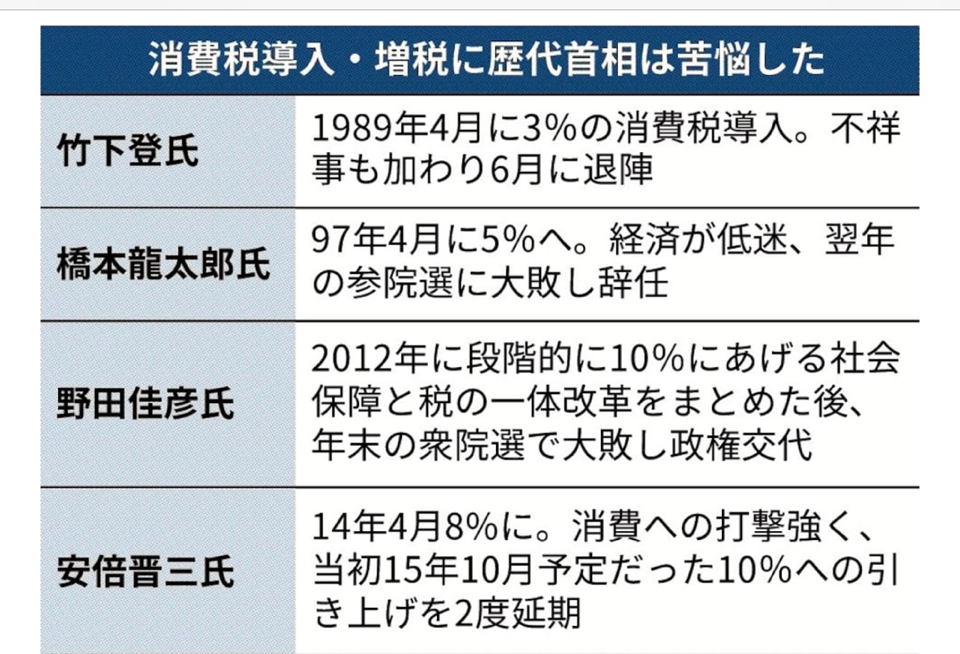

長い記事は消費税減税に関わる一体の記事群である。

消費税は「取りっぱぐれがない」徴税システム

消費税については様々な議論があるが、「取りっぱぐれがない」徴税システムであるという点においては紛れもない事実である。名称においても、「消費税」という言葉は、いかに国民に受け入れられやすくするか、ある種の工夫と演出の末に生まれたものであろう。

企業売上に対する実質的な課税構造

電気代などの公共料金を除けば、消費税の多くは企業が売上を上げた時点で、相手の利益や赤字に関わらず、自動的に徴収される仕組みとなっている。これは、実質的に企業からの売上高に対する「定率の上納金」のようなものであり、「預かり金」ではないと言ってよい。

制度設計と国民感情のギャップ

この制度は、消費に対する課税という名目ながら、実際には企業の取引活動に無条件で課される構造となっており、いわば「みかじめ料」に近い側面を持っている。営業の世界においても「見せかけ」や「印象操作」は珍しくないが、国を担う人々が、国民の反発をいかに抑えるかに心を砕いて制度を設計しているとすれば、それはそれで現実的な判断であるとも言える。

騙されないために必要な批判的思考

このような構造を理解した上で、国民としては制度に対して健全な批判的思考を持ち、安易に受け入れることなく注意深く対処する姿勢が求められる。ただし、制度を回避することを助言するような発言は、公的には慎むべきであり、節度と責任ある言論の姿勢が求められる。

福祉財源確保の名目と「消費税」の言葉の巧妙さ

「福祉の安定財源確保に絶対に必要だ」という政権の説明は、後付けであるか否かにかかわらず、言い訳として一定の説得力は持つ。一見、なるほどと思わされるが、それにしても「消費税」という呼称は巧妙である。実際には、生まれたての赤子から余命いくばくもない高齢者や病人まで例外なく課される、まるで「日本に生まれて生きているすべての人の存在そのものへの対価」のような制度だ。

「おまかせ民主主義」と現役世代の限界

現役世代の多くは多忙を極め、そこまで深く考える暇はない。私自身も現役時代は自民党に「おまかせ」であった。何かよくわからないが、国が決めたなら仕方ない、そう鵜呑みにして受け入れていた。周囲の同僚たちも「100円の商品に10円上乗せされても、国が困っているなら大したことはない」と語っていた。実際には「預かり金ではない」という消費税の本質や制度設計の矛盾もあったが、そこまで掘り下げる余裕は誰にもなかった。

国民の監視力とシステムの信頼性

多くの国民は政府の決定に反抗する術を持たない。デモに加わる時間も気力もない「女房や子供を背負った」世代にとって、仕事を休んで政治に関わる余地などない。こうした「ありがたい無関心」は為政者にとって都合が良かっただろう。当時の日本は右肩上がりで、仕事と育成、企業戦士としての毎日が何よりも優先された。国会に代表を送り込んだ以上、信じて任せるしかない、という社会常識もあった。

疑うことのコストと民主主義の限界

いちいち疑っていたら社会が成り立たない、という考え方は一面の真理でもある。疑うという行為そのものが労力を要し、心理的な負担も大きい。だからこそ、信頼に足る制度と透明な政治こそが何よりも必要なのだ。しかし、国民の監視が甘くなれば、裏金問題のような「常態化した不正」が蔓延する。それが人間の営みの限界なのだと思わざるを得ない。

私論としての結論と制度設計の現実

ここまで述べたのは、まだ私の言いたいことの三割程度に過ぎない。書くことによって考えを明らかにするのは、実に困難である。残りの七割を書こうとすれば一月はかかりそうだし、それでも足りないかもしれない。日が暮れるので、この辺で筆を置く。結論として、私論ではあるが「消費税は廃止以外にない」と断言する。導入前のシステムに一旦戻し、改めて制度設計を一から議論し直すべきである。

減税の現実的障壁と技術的制約

ちなみに、消費税の減税にあたっては、レジや会計システムの改修など現場対応の期間が必要であり、1年程度の準備期間が求められるという声がある。私はかつてエンジニアであったため、この点には深く共感する。どこかの国が一週間で減税を実施したという話もあるが、それが可能だとしても、多方面で火の手が上がり、その火消しのコストも計り知れなかったはずである。

結語

消費税に関する私の筆はここで止める。まだ書き足りないことは山ほどあるが、私の結論は明確である。

▶︎韓国の最低賃金、2.9%増の1100円

【夕刊ニュース要約】

韓国の最低賃金委員会は2026年度の最低賃金を時給1万320ウォン(約1100円)とすることを決定した。これは2025年度比で2.9%の増加となる。今回の決定は、労働者側と使用者側、そして有識者による合意に基づいており、労使合意による最低賃金決定は2009年以来17年ぶりである。

✍️ コメント

韓国における最低賃金の改定は、日本と比較しても興味深い政策動向である。今回の2.9%増という水準はインフレ対応としては控えめともいえるが、労使合意という形式を17年ぶりに実現した点は注目に値する。労働政策の根幹には、賃金を通じた所得再分配があるが、その合意形成が困難な時代において、異なる立場の利害調整が成立したことは、健全な民主主義の表れともいえる。

一方で、日本では最低賃金審議会の審議が物価高騰の割に遅く、現場の労働者の生活実感と乖離しつつある。韓国のように社会的合意の形成力を高めることが、今後の日本においても必要であろう。

韓国の最低賃金が1100円を超える水準となったことは、日本の現行水準を逆転しつつあるという点で注目に値する。とくに、韓国では全国一律制度を採用しており、地域による格差が少ない。一方、日本では東京など都市部では高く、地方ではまだ900円台の地域も残っている。生活実感としての最低賃金の「実効性」には格差があり、真の意味での底上げが求められている。政府が掲げる「賃上げ」政策と実際の最低賃金改定とのギャップが埋まらない限り、物価上昇に苦しむ国民の不満は根強いままであろう。

多方面に渡って日本の遅れが気になる。韓国等のアジア諸国に追い抜かれる、あるいは追い抜かれたということは、我々世代では信じ難い。それだけ日本はかつてはアジア諸国では尊敬を集めてもいたのだが、今や全てではないにしても、後進国とさえ言われることもあるのはどうしたものだろう。