859 00 01 8:00-9:00

今夏最高の暑さを予感…[結果]各地で過去最高の気温を記録した。

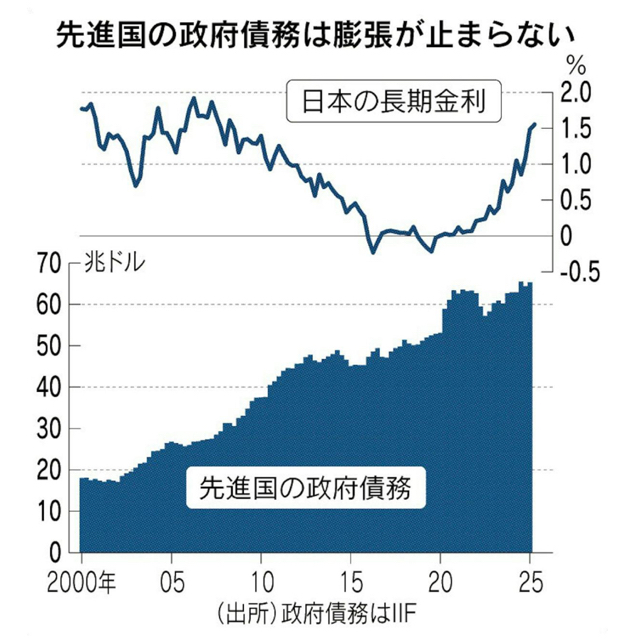

▶︎崩れる自由貿易 新たな黒船に挑む(3)高金利時代到来、資金調達に逆風 / 財政拡張(*1)からの脱却迫る

[日経新聞朝刊第一面]のタイトルから

(*1)に示すタイトルは、緊縮財政の正当化の材料データである。しかし財政拡張は、グラフの推移が示すように自然の摂理なので、このぐらいのデータを見せてバランス取るのが良いのかもしれない。一方で、日本については、諸外国のGDPの伸び率について吟味し、違う取組みをすべきなのではないか、今朝はふとそんな思いでストレスを感じた。

尚、下図は先進国の債務残高[IIFの資料(*2)]と、日本の政策金利の年次推移を重ねて示している。

(*2)IIFは、米国ワシントンに本部を置く世界60ヵ国の国際的な金融業界団体(非政府・非営利)である。22〜3年の債務の残高が突出しているのは、各国が緩急コロナ対応した国債発行によるものである。日本も財政を拡張した。その拡張によるデータを見ると害がなかったばかりか、プラスの結果を招いたと思われるのだが――

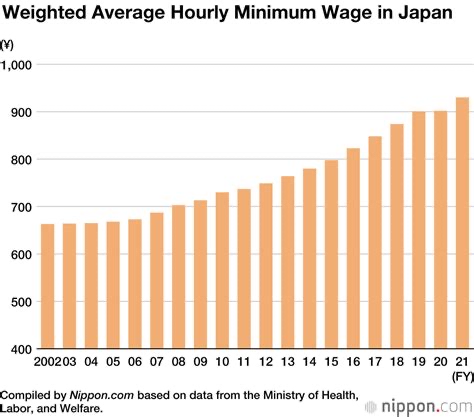

▶︎最低賃金の目安1118円 / 全国平均63円上げ、過去最大

✍️ コメント

視点 ‖ 最低賃金1118円への引き上げとMMT的な考え方

厚生労働省は2025年度の最低賃金を全国平均で1118円とする方針を決定した。これは現行の1055円から63円の引き上げであり、過去最大の増加幅である。政府が掲げる1500円の目標には届かないが、23年連続の引き上げであり、賃金底上げの流れは継続している。

視点 ‖ MMTの観点から見た意義

MMT(現代貨幣理論)の立場では、政府は自国通貨を発行できるため、財源制約よりも供給能力が制約となる。最低賃金の引き上げは個人消費を拡大させ、生産能力を高める方向に作用する可能性があるため、むしろ経済の好循環を生む施策といえる。

視点 ‖ 実質賃金の確保と物価対策

一方で、賃金上昇が物価上昇に追いつかない場合、実質賃金が低下するおそれがある。したがって、最低賃金政策は物価安定策と一体で進める必要がある。特にエネルギーや食料品など生活必需品の価格安定のための補助金・減税策が不可欠である。

視点 ‖ 中小企業支援の必要性

最低賃金の引き上げは、中小企業にとって大きな負担となり得る。そのため、賃金補助や社会保険料の減免など、政府が橋渡し役となる政策が求められる。これにより、賃金上昇を企業負担だけに偏らせず、持続可能な制度設計を行うことを併せて行う必要がある。

‖ ‖ 結論

最低賃金1500円の実現は、単なる賃金闘争ではなく、政府が積極的に関与する「総合的な所得政策」として位置づけるべきである。MMTの視点を踏まえれば、財政支援を通じて実質賃金を守りつつ、経済全体の需要と供給を拡大させることが、最も現実的な成長戦略である。

以下は公開されている最低賃金推移グラフ

▶︎護衛艦、日本初の輸出 / 29年納入開始予定、豪州が採用方針を伝達

豪州政府は最終候補に残った日本とドイツのうち、日本の提案を採用する方針を固め、日本側に伝達したことが4日、分かった。[出所 朝日新聞朝刊]

▶︎new 群馬県伊勢崎市で41.8度 国内の観測史上最高を更新[朝日新聞]

▶︎new 米テックが9万人削減 1~7月、AI拡大で技術者選別 / 好業績下、コスト構造改革[日経夕刊]

✍️AI時代の人材選別と日本への波及

AI時代の人材選別と日本への波及

米国でAI導入に伴う9万人規模の人員削減が現実化した。以前から予想されていた動きだが、想定よりも早いペースで進んでいる。日本でも一定のタイムラグを経て同様の流れが到来する可能性が高い。これからの人は、AI時代に対応したスキル転換や働き方の変化について、早急に備えを考えておく必要がある。

政府には、AIによる産業構造転換に対応するため、リスキリング支援や教育投資を一層強化する政策が求められる。また、雇用の急激な変化に備え、失業保険やセーフティーネットの拡充、さらには社会全体での労働移動を円滑にする仕組みづくりが不可欠である。

MMTの観点からすれば、政府は自国通貨を発行できる立場にあり、デフレ下での教育投資やセーフティーネット拡充は財源制約よりも優先して実行すべきである。むしろこうした支出は、将来の生産力向上を通じて経済の好循環を生む「積極的な資本形成」として捉えるべきである。AIがもたらす効率化の恩恵を国民全体に行き渡らせるためには、財政政策の発想転換が不可欠である。

▶︎new ロシア、中・短距離ミサイルの配備制限解除 米に対抗[日経夕刊]

【要約】

ロシア外務省は4日、地上発射型の中・短距離ミサイル配備の自主的制限を解除すると発表した。米国が欧州やアジア太平洋地域で同ミサイルを展開していることへの対抗措置とする一方、トランプ米大統領が8日に対ロ制裁の猶予期限を迎える中、核軍縮交渉のカードとして米欧に揺さぶりをかける狙いもある。ロシアはこれまでINF廃棄条約(*1)失効後も配備を自制すると主張してきたが、新型ミサイル「オレシニク」の使用発表など矛盾も指摘されている。

【コメント】

米ロの軍拡再燃は国際社会に深刻な緊張をもたらす。外交交渉の駆け引きであることは明らかだが、核軍縮の停滞は安全保障環境の不安定化を招く。

☀︎日本も欧州やアジアの一員として、単なる傍観ではなく、多国間の核管理枠組みの再構築に向けた積極的な外交努力が求められるのではないか。

(*1)INF廃棄条約(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)は、1987年に米国とソ連(後のロシア)が署名した軍縮条約である。

📍 7:00-8:00 モーニングタイム

📍 11:30- atスターバックス、酷暑につき外出を見合わせ横になっていた。が、このままでは、重い体がさらに重くなりそうな感じがした。立ち上がる時の難儀なことを振り返ると、寿命を感じてしまうのである。しかしながら、母親が脳梗塞で倒れてのち10年以上命を保ったことを振り返ると、このような動ける体を持っていることからして、あと20 年は持つのではあるまいか?つまり100歳まで何らかの形で生命を維持するのではないか?とも考えられる。問題は、健康のみである。独居老人なので、よくよく考えなければならないのだが、とりあえずは大丈夫だという気持ちである。何とかしなくては――

∟ThinkingTime コラムを書き記しながら、次第に目覚めてゆくのを実感する。心身に潤滑油が行き渡り、小さいながらも重い体がシャントしてくる。このまま消えてもいいような感覚から、そうはさせまいという背後霊らが競っている感覚である。目覚めたところで、ウォーキングの再開だ。外はどんな天気だろうか――

あれほど重く感じた体が信じ難いほど軽やかになっている。何かしら体は使わないとダメになるのだな、、頭を使うことも、足を使って歩くこともそれらの一部だ。どちらも適当に力配分が必要だ。

📍14:30-atマクドナルド店 ‖ しばらくぶりにこの辺りまで来た。道すがら、庭先に咲く花を眺めては、特徴をJeminiに問い合わせる。いくら調べても、見ても、名前はすぐに忘れてしまう。それでも、何科の花かくらいは見当がつく場合もある。花の種類はあまりに多く、それだけで一生かけても調べ尽くせそうにない(今は物質に興味あり、周期表の物質を楽しんでいるのが精一杯だ)。それぞれに特有の生命維持の戦略があり、まさに果てしない世界だ。宇宙規模と言っても大げさではないだろう。植物学者が存在するのも納得である。知の森は想像以上に深い。

∟☕️ ぬるめのコーヒーだ。美味しくはないが涼しいところで休めるのだから贅沢は言えない。それでも、習慣で飲み干すのだ😸

♨️

夕暮れや 猛暑を洗う 茜空

📍 19:00-20:00 帰宅→夕食タイム

📍 23:00 The day is drawing to a close.

→ 翌日02:00 起きた。猫が足元で邪魔になる。