874 04

📍 〜7:00 朝食タイム

我が家のキナ公、朝食に鰹節をまぶして与えるも、鰹節だけ探し出し、たいらげ尽くし、他の主食!は残して去った💦うまいものしか食べなくなって肥えてしょうがない。

📍 7:45飯能→池袋

▶︎ データ強要、全産業を調査 ‖ 公取委、4万社対象/地位の乱用を監視

要約

公正取引委員会は、企業間取引において知的財産や生産設備データの提供を強要する不正行為がないか、全産業の中小企業を対象に調査を開始する。生成AIの普及によりデータ価値が高まる中、不正取引を未然に防ぐ狙いがある。約4万社に調査票を送付し、今秋以降は聞き取り調査も実施し、違反事例は独禁法の指針に反映する方針である。

✍️コメント

データ守れ 知財は企業の 命綱

AI時代 見えぬ資産を 守る網

▶︎ 円建てステーブルコイン、国内初承認へ

JPYC、秋にも発行

要約

金融庁は今秋にも、日本初の円建てステーブルコイン「JPYC」を承認する。発行主体はフィンテック企業JPYCで、1JPYC=1円に価値を固定し、預金や国債を裏付けにする。国際送金、法人決済、DeFi(分散型金融)などに活用可能で、3年間で1兆円規模の発行を目指す。

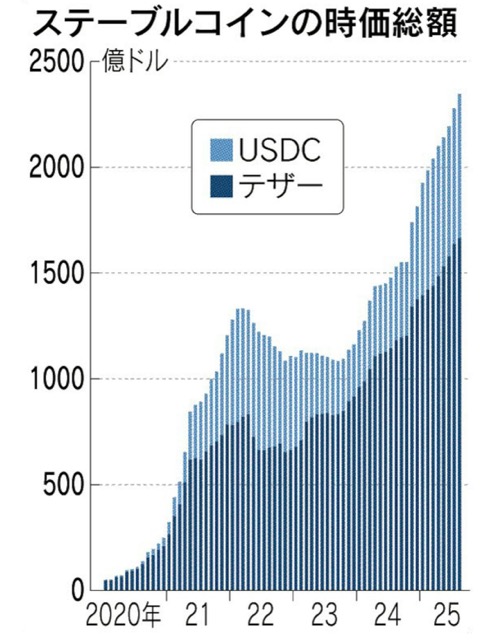

世界市場ではドル建てが主流で、2030年には最大540兆円規模に拡大するとの予測もある。米国や香港では規制が整備され、各国でステーブルコインを活用した決済サービスが広がっている。日本国内でもUSDCの流通が始まり、JPYCに続く発行計画が複数存在する。

将来の影響・予測

1. 国際送金・決済の低コスト化

留学生や海外取引を行う中小企業にとって、銀行を介さない安価で迅速な送金手段となる。特にアジア圏での円利用拡大につながる可能性がある。

2. 円のデジタル国際化

ドルに偏るステーブルコイン市場に円が参入することで、円の国際的な存在感を高める契機になり得る。ただしドル建ての圧倒的シェアに挑む形となり、どこまで浸透できるかは不透明である。

3. 資産運用・金融取引の多様化

DeFi市場や「キャリー取引」に円建てが加わることで、機関投資家やファミリーオフィスの新たな資金流入が見込まれる。円資産の魅力を再評価させる効果もある。

4. 金融政策・規制との関係

発行残高が拡大すれば、日本銀行の金融政策や資金循環への影響が無視できなくなる。規制強化や中央銀行デジタル通貨(CBDC)との棲み分けが将来的な焦点となる。

5. 国内金融業界への波及

銀行や証券会社も参入を模索する可能性があり、金融サービスのデジタル化が一段と加速する。フィンテックと既存金融機関の競争・協調が進むだろう。

――総じて、円建てステーブルコインの承認は「円のデジタル通貨化」への第一歩である。普及次第では、円の国際的役割が拡大し、日本経済の資金循環や国際金融に新たな地平を開く可能性がある。⇒ 別稿掲載

▶︎自治体に「最高AI責任者」 ‖ 総務省が指針 補佐の専門人材も

(要約)総務省は年内に自治体向けAI活用ガイドを発表し、CAIO(最高AI責任者)設置を推奨するが、義務ではない。AI導入で業務効率化(最大50%削減)の事例がある一方、人材不足から政令市以外の導入率は30%程度。小規模自治体向け共同人材確保策も検討し、人口減少時代の行政効率化を目指す。

✍️自治体に最高AI責任者 → 地方行政の未来像

AI導入と行政格差

総務省が進めるCAIO(最高AI責任者)の設置は、地方行政におけるAI活用の信頼性を担保する仕組みである。だが現状では、政令指定都市と小規模自治体との間に導入格差が生じている。この差はやがて「行政サービス格差」として住民生活に直結する可能性がある。

高齢化社会への対応

小規模自治体ほど高齢化率が高く、住民の相談や手続きの需要は増す一方で、職員数は減少している。AIが「第二の窓口」として24時間稼働することで、高齢者や介護を担う家族は役所に出向かずともサービスを受けられるようになる。移動困難者への支援や孤立防止にも寄与し、地域包括ケアの一翼を担うことが期待される。

未来の地方像 ― 縮小から再生へ

AI活用が進めば、行政の効率化にとどまらず、地域の生活インフラそのものが補強される。未来の地方は「縮小と衰退」ではなく、「AIによる支え合いの共同体」として再生していく可能性が高い。人口減少時代の地方にとって、AIは単なる効率化ツールではなく、新しい暮らしの基盤を形づくる存在となるであろう。

📍 nextStage

緑豊かな昭和の森記念公演

雷雨。

📍 国立昭和の森記念公園→西所沢駅16:48→飯能

📍 22:00就床