899 14 18 10:00-12:30

寝起きに手間取った。昨日の草むしりで下半身の疲労が原因しているようだ。足から弱るとはしばしば聞き齧ってはいたが、この事だ。高齢になるに従い、栄養が体に取り込まれにくくなる。筋肉量が減る。筋肉は体の内部から外部に隈なく張り巡らされた動物の一大組織だ。もちろん、それ以外も備わっていた機能は自然減しているに違いない。

そんなことは考えても仕方のないことではあるが――

8:30-9:00 モーニングタイム

9:30-ウォーキング開始/少し雨模様である。

10:00-atミスタードーナッツ店

∟ ThinkingTimeニュースウォッチ

12:30- nextStage ウォーキング再開

13:30 帰宅

左はきゅうり。ずいぶん伸びたが、まだ実りはゼロ。右の写真はペンタス。特に右側は毛虫に襲われて葉っぱが無くなり全滅だ、対策として防虫剤をAmazonに注文出しているが、間に合わなかった。お腹の膨らんだ毛虫が周りにウヨウヨしている。毛虫は苦手だ。なんという気持ちの悪い姿をしているものか、と自然自体が恐ろしく感じる。その昔、子供達が集まると、怖がらないのが男の中の男みたいな競い合いがあったものだが、私は元々内心は臆病で生き物は苦手であった。毛虫に限らず、今でも虫は苦手だ。

📍 13:30-14:30 ランチタイム

睡眠のとり過ぎ?で目の霞に加え、頭痛がする。が、食べてまた出かける予定で帰国(帰宅)したので一応ランチとする。

ランチ後近くを散策するも、目が霞む(筋肉疲労からのものだ)ので、軽く運動してから帰宅して横になる。14:45

🛌15:00-16:00

wake up 夢幻の如くなりと、ぼんやり周囲に目をやる。そこには相変わらず、押入れの奥で身を潜めている「きなこ」がいた。私が横になる前から、ずっとその安全な場所に身を横たえ、じっとしている。

野生の本能だ。

📍 17:00-ウォーキング不足分再開、どんより曇っている。

📍 18:00-atローソン ☕️休憩。6663歩。あと少しだ💦。

→飯能河原方面で爆竹の音が聞こえる。花火は見えない。

📍 20:20-いつもよりどんよりと霞んで見えるのは気のせいか。今日という日も終わる。

夕食タイム、21:00まで。少し遅くなってしまった。

📍 22:00 The day is drawing to a close.

————————-

▶︎米活動家銃撃 男を拘束 ‖ 22歳、動機解明急ぐ

✍️誠に不謹慎かもしれないが、今回の事件に接して痛感するのは、若い世代の衝動が暴発することを社会が十分に抑止できていない現実である。

経験や常識による自己制御が未熟な段階では、突発的な行為に及ぶ危険性が常に潜んでいる。その抑止の鍵は、銃規制といった法的手段に加えて、教育現場での価値観形成や、地域社会による支え合いにあると考える。

社会的なつながりや相談できる環境が整えば、個人の衝動は孤立せず、暴走の芽を事前に摘むことができる。したがって制度的な課題は、単なる規制強化にとどまらず、教育と地域社会の再構築に及ぶのである。</私見>

▶︎ロシアとベラルーシ、合同軍事演習開始

ポーランドは演習実施を受けてベラルーシとの国境封鎖を決めた。

ロシアのペスコフ大統領報道官は11日、「演習は計画的なもので特定の国を標的にしたものではない」と述べた。✍️表向きの発言はピラミッド型社会では建前である。本音はオブラートに包んであるので、信用できるジャーナリストの解説や社会動向を見極める必要のあるところである。事実は、先にロシアはNATO加盟国であるポーランドへドローン攻撃を加えたばかりである。この挑発をどう解釈すべきかである。

▶︎ベラルーシ、52人恩赦 ‖ トランプ氏要請、ロシアに揺さぶり

(切抜)ベラルーシ大統領府は11日、トランプ米大統領の要請を受け、収監していた52人を恩赦したと発表した。釈放に先立ち同日、ルカシェンコ大統領は米政府高官と会談した。

…ウクライナ和平の進展をめざす米国はベラルーシに秋波を送り、同国と関係の深いロシアを揺さぶる狙いが透ける。…

▶︎ウクライナ、東欧と軍事情報共有

(要約)ロシア軍のドローンがポーランドの領空を侵犯したことを受け、東欧でロシアの軍事挑発に備える動きが広がる。仏独も同日、ポーランドの領空防衛を支援すると表明した。

▶︎中国空母「福建」、台湾海峡を通過 ‖ 頼政権と米国を威圧

→後ろ盾の米国を威圧する狙いがあるとみられる。

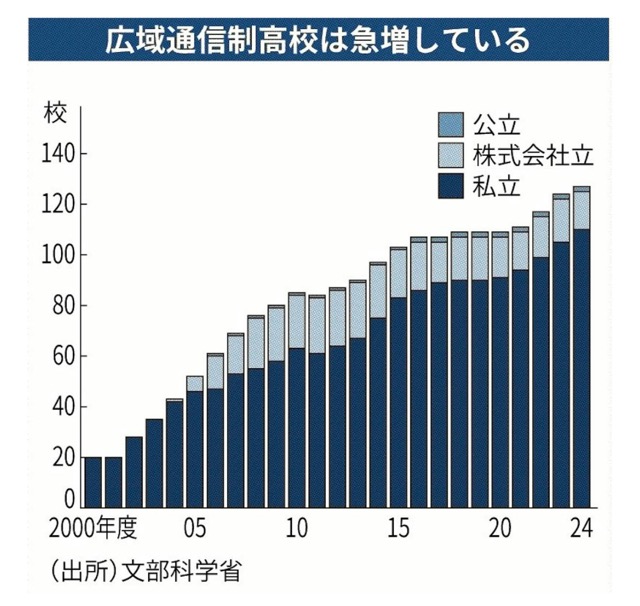

▶︎通信制高校の実態を広く調査 ‖ 文科省、4倍の年40校に ‖ 教員数や指導の不備相次ぎ / 新設急増受け質担保

✍️コメント

登校せずとも学べる環境が広がるのは、デジタル社会の進展によるものである。米国では在宅勤務から出勤回帰の動きが報じられているが、その背景には直接の対話が持つ効果が、通勤コストを上回るという判断がある。教育も同様であり、AIの普及によって効率化は進むものの、なお人間同士の直接的な関わりに代わるものはない。

通信制高校の現場では、少数の教員が多数の生徒を抱えている。制度上は電話相談も可能とされるが、利用は限られ、実際の指導はIT環境やスクーリング、レポート提出に依存している。これは予算制約の下で教育を維持する仕組みであり、緊縮的な教育投資の影響を映している。

記事が指摘する「テーマパークでの買い物を数学履修と認める」事例は極端である。しかし、それが生じるのは通信教育の仕組みそのものが安上がりを優先し、正規のカリキュラムを真摯に遂行しようとすると過大な負担となる構造を抱えているからである。

問題は「通信制」そのものではなく、国家の教育投資を節約しすぎていることにある。そして突き詰めれば、そこにあるのは30年にわたるGDPの成長を抑止し続けてきた経済の基本政策であるブライマリーバランス黒字化という諸悪の根源に辿り着くのである。

✍️体験的感想

スクーリングは週一回設けられているが、教科内容は限られた時間をはるかに超える広がりを持つ。教師が全力で講義しても時間が足りず、わずかに横道に逸れるだけで授業は駆け足となる。

一方で、生徒の多くは出席を「受講時間の確保」と「レポート課題のクリア」のために位置づけている。実際、スクーリングではレポートの答えが解説される。レポートは受講せずに満点を取ることは容易でなく、しかも100点を取らなければ返却される仕組みである。この点においては確かに学習の強制力が働いており、当てずっぽうでは進級できないよう設計されている。

しかし、結局のところ学びの中心は独学である。これは学業に限らず、あらゆる努力に共通する原理であろう。本人の主体的な取り組みなくして実力は身につかない。ただし、指導者の存在は学習効率を大きく左右するため、スクーリングはやはり意味を持つと感じている。

▶︎ノリさん投稿 9/13

ブルーインパルス 天候悪く 飛ばぬかも

ボーと 我大樹を ながめたり

大樹は おおらかに吾を 眺めたり

人声が 時々聞こえて 土曜の朝

人声が 聞こえてホッとする 独居老

本日も 暑いと言われ 身構える

【メモ】明日は、通信高校の後期初めてのスクーリングだ。体育が2時間あるのがやや辛い。若い時なら体育こそ楽しみだっただろうに。